| Dernières réponses | |  Les commentaires à ce texte : Les commentaires à ce texte :

Jeanne Labaigt

A Toulouse on baisse à l’université Capitole d’un degré “pour soutenir l’Ukraine”.

Réaction épidermique:

J’avais 8 ans en 1956 j’ai dû “faire des sacrifices pour les petits Hongrois tués par les méchants communistes” , j’étais au sana pour un an sans parents , très malade de la tuberculose, les bonnes soeurs, m’obligeaient ainsi à manger de la semoule au lait: ma première révolte “Non mon Papa il est communiste ! et ce sont les communistes qui ont vaincu Hitler” .

Où en sommes nous ? aujourd’hui ?

Propagande pitoyable.

Quant à Bérézovsky, que j’ai tant aimé écouter avec Brigitte Engerer , on le voue aux gémonies, je crois que je ne pourrais plus jamais aller l’écouter en concert.

__________________

Danielle Bleitrach

UN TROLL QUE J’ai supprimé m’avait indiqué : faites vous payer votre propagande en euro, le rouble s’effondre, j’ai failli lui répondre “mais non en yuan, croyez moi c’est plus sur…” en attendant l’interdiction de Bérézovsky, voici une interprétation de RACHMANINOV

https://youtu.be/kBOPbzhqDXI

__________________

Daniel Arias

Des images insoutenables des martyrs à Marioupol que vous ne verrez pas dans nos média:

https://youtu.be/pnMGcNtRpS4

ou encore à Izyum

https://youtu.be/AW-RyHeIrzg

ou les armes des mercenaires abandonnées par centaines:

https://youtu.be/alhl589Mhwg

Petit clin d’œil pour ceux qui ne savent pas d’où provient la force des chasseurs de Nazis

“Ahmad sila” la force vient elle des montres soviétiques ?

https://youtu.be/MxH8XWYY1xE

Pendant que nos intellectuels des capitales et plateaux télé parlent, ceux sont ceux qui agissent sur le terrain qui écrivent l’histoire dont l’issue dépendra de leur détermination.

Ici la planification du nettoyage de l’usine Azovstal proche de Marioupol où sont acculés les néonazis:

https://youtu.be/NAsRS1aCpb4

Pour rappel des dizaines de milliers de volontaires étaient déjà prêts à partir aider leurs frères ukrainiens ils y a de très nombreux mois.

Il faut être totalement déraciné des réalités pour oser avancer les raisons psychologiques dans une déclaration de guerre.

__________________

Rouge Trégor

Mais qu’allait-elle faire dans cette galère ?

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/manifestation-pour-l-ukraine-une-militante-communiste-agressee-a-angers-ses-drapeaux-voles-934de57a-996e-11ec-a65a-8b59a463d3c4

__________________

Xuan

Les USA ont volé la moitié de l’argent de réserve en or et en devises de la Russie, qui remboursera en roubles les dettes en devises étrangères des pays “hostiles”.

Mais voici les conséquences : le défaut sur les dettes « pourrait entraîner un nouveau cycle de turbulences ou même de crises sur les marchés financiers internationaux. » écrit Global Times.

“Et à en juger par l’expérience passée, en cas de turbulences ou de crises financières mondiales, une pénurie mondiale de liquidités pourrait survenir, déclenchant un retrait de capitaux des marchés émergents qui iraient vers le marché boursier américain. (nous en avions déjà parlé n’est-ce pas)

Si une crise financière qui pourrait être même en partie attribuée à un défaut de paiement de la dette russe se produit, alors les États-Unis et leurs alliés sont à blâmer. Les gouvernements occidentaux dirigés par les États-Unis ont non seulement imposé de lourdes sanctions sans précédent à la Russie pour détruire son économie, mais ont également forcé de nombreux autres pays à prendre parti et à supporter les conséquences d’une nouvelle crise financière mondiale.

Alors que les États-Unis et leurs alliés tirent parti de leur domination au sein du système commercial et financier mondial, les conséquences économiques et financières mondiales résultant des mesures de sanction imposées à la Russie suscitent une prise de conscience croissante parmi les économies de marché émergentes et elles ont besoin réfléchir davantage à la façon de maintenir leur propre sécurité financière.

En fait, les sanctions unilatérales imposées à la Russie par l’administration Biden et les gouvernements occidentaux ne manqueront pas de blesser de nombreux pays à travers le monde. Il est maintenant temps pour les économies de marché émergentes comme la Chine et l’Inde d’envisager d’établir un système commercial international indépendant de l’impact occidental, afin de mieux protéger leurs propres intérêts nationaux.

Toutes les économies de marché émergentes devraient avoir le droit d’élaborer leurs propres politiques économiques et commerciales étrangères en fonction de leurs besoins réels de développement, et elles ne devraient pas être soumises à la pression des États-Unis et de leurs alliés.

Selon un récent rapport de Reuters, le gouvernement indien envisagerait d’accepter une offre russe d’importer du pétrole brut et d’autres produits de base à un prix considérable. New Delhi attire les critiques de l’Occident. Mais il est tout à fait légitime que l’Inde et la Chine entretiennent des relations commerciales normales avec la Russie.

Les États-Unis et leurs alliés pourraient vouloir utiliser des sanctions contre la Russie pour renforcer leur emprise sur le système financier mondial. Mais, avec la montée des économies de marché émergentes, il y a une prise de conscience et une nécessité croissantes qu’elles doivent éviter d’être détournées par l’hégémonie financière occidentale, et que l’Occident ne doit plus être laissé sans contrôle pour influencer leurs économies. » [Global Times – Un éventuel défaut russe est la faute des États-Unis et de ses alliés]

A présent revenons en Europe, apparemment préservée.

Je m’étais fait cette hypothèse : face à l’Eurasie qui se défend dos à dos, les USA pourraient peut-être se retourner contre le maillon faible de l’impérialisme, le ventre mou européen. Et si on étend l’Europe jusqu’à l’Ukraine c’est un peu ce qui est en train de se produire.

Le blé a dépassé les 400 €/t, le maïs atteint 360 €/t. Le bâtiment commence lui-aussi à souffrir de la crise des matériaux de construction. La crise des réfugiés ukrainiens met en relief le traitement inégal et raciste ; mais même blancs et blonds, il n’est pas certain que l’accueil reste fraternel sur le marché du travail. Et que deviendraient, s’ils s’échappaient du chaudron ukrainien, certains réfugiés un peu spéciaux tatoués des pieds à la tête de croix celtiques et de portraits de Bandera ?

Pourquoi un maillon faible ?

D’abord parce que ce sont des impérialismes vaincus, ensuite parce que l’UE est particulièrement divisée. D’abord par la lutte des classes, ensuite parce qu’elle comprend un patchwork de nations et de peuples, parce que ce n’est pas une association égalitaire mais un cartel de gangsters avec ses parrains et ses porte-flingues, parce que ses pays dirigeants ne sont pas indépendants économiquement notamment pour les énergies et les matières premières, parce que ses industries ont été délocalisées, parce qu’elle n’a pas d’armée indépendante, et enfin parce que son unité politique ne se réalise ici que dans la soumission.

Il n’est pas nécessaire de lancer une armée contre l’Europe. L’admonestation, le chantage, deux ou trois visites de Pompeo ou de Blinken suffisent pour lui mettre la tête sous l’eau. Finalement, la Suisse s’est mise au pas, l’Allemagne a renoncé au Nord Stream II. Une fois l’UE séparée de la Russie, elle tombe comme un fruit mûr.

La bourgeoisie française a essuyé une série d’échecs au Mali et au Burkina Faso. Après la révélation de l’échec de notre réseau sanitaire et de l’absence de stratégie face au virus, c’est à la veille des élections que Macron s’avise de piquer quelques idées à Roussel : redémarrer le nucléaire, réindustrialiser, etc. Peut-on imaginer plus courte vue ?

« Là où il y a oppression il y a révolte ».

Nous verrons jusqu’où ira la main des USA. Elle pourrait remettre les pendules à l’heure chez certains groupies de ce modèle de démocratie. Après tout la guerre des taxes de Trump contre la Chine a laminé le clan des libéraux dans le PCC. Nous verrons comment les derniers fans de la social-démocratie continueront à s’accrocher aux vieux rideaux dans le PCF.

Edité le 17-03-2022 à 15:29:09 par Xuan

|

| |  Le temps long de l’histoire et l’incapacité à le considérer

16 MARS 2022

https://histoireetsociete.com/2022/03/16/le-temps-long-de-l-histoire-et-lincapacite-a-le-considerer/#comment-4669

Aujourd’hui en écoutant une chaine en continu française, j’ai été une fois de plus stupéfaite par les folies des commentaires et de ceux qui interviennent pour dire tout et son contraire. Ceux qui depuis 10 ans organisent le silence total sur ce qui se passe dans le Donbass, sur le massacre d’ODESSA, nient ce que sont les bataillons néonazis, comme ils ignorent les blocus, celui dont souffre Cuba depuis soixante ans, qui continuent à interdire les reportages sur ces pays martyres, taisent la misère et les souffrances de l’Ukraine, le rôle joué par les régiments nazis aux mains d’oligarques immondes. Ces gens là se présentent comme les supporters enthousiastes d’une petite nation martyrisée par son puissant voisin parce qu’un monstre sanguinaire aurait décidé sans aucune raison d’attaquer ce pays de cocagne où les ventres sont à louer(1) et où facebook sert d’agent recruteur pour les néonazis de tous pays comme nous le révélions:

Le Time : Facebook a joué un rôle majeur dans le développement et la popularisation du régiment néo-nazi Azov | #site_titleFacebook popularise le régiment néo-nazi Azov (histoireetsociete.com)

Ce conte à dormir debout est joué et interprété par tous ceux qui taisent les tortures, les pillages infligés par les vertueux de l’OTAN dans le reste du monde (2). Ceux qui nous ont monté la fable des armes de destruction massive, les bébés en couveuse, on assassiné des chefs d’Etat, ont exhibé leurs cadavres comme des trophées, on laissé des pays entiers en proie à la traite des êtres humains, pour faire de la méditerranée un tombeau… Combien faudra-t-il de candeur à un téléspectateur ordinaire et plus encore à un “journaliste” ou un politicien candidat à la présidentielle pour apporter sa caution à ce spectacle ? Combien “d’intellectuels” se déshonoreront-ils en venant parler de ce qu’ils ignorent, en mettant en scène des compétences qu’ils n’ont pas pour continuer à se vendre eux et leurs dérisoires productions comme un jean Viard, la plupart s’affirment de gôche”…

Le cas le plus extraordinaire a été celui d’Alexandre ADLER, qui ne s’améliore pas avec l’âge. Il donne de plus en plus dans le story stelling de sa relation hypothétique avec les puissants. Avec toujours ces moments étranges où l’armure se fend et où la dérision le cède à l’admiration pour le courage fou des Russes (3).Entre lui et l’espion du KGB, cela frise le grotesque mais ne dépare pas l’ensemble des commentateurs. Ces invraisemblables personnages sont appelés avec quelques autres “spécialistes” à commenter une actualité qu’ils psychologisent à l’extrême. Mais tourner autour des diverses maladies mentales supposées de Poutine n’éclaire pas le problème. Les guerres sont d’autant plus inaudibles que nos commentateurs s’interrogent parallèlement sur des déclarations qui n’ont jamais eu lieu. Je vous recommande la déclaration de ces jours-ci concernant un pseudo appel de Poutine à l’armement chinois. Cet appel né dans le cerveau fertile d’un “espion” spécialiste en fake news et rumeurs, a été démenti par les Chinois et par les faits, des faits qui font de la Chine un allié politique et économique mais sans l’armement militaire qui est la spécialité russe. Mais cette acceptation des rumeurs et les interrogations sur un réel qui se dérobe mais que l’on récupère jusqu’à l’invraisemblable, est un mode de fonctionnement des médias et des responsables politiques. On cautionne une déclaration fantaisiste et après on s’étonne de la voir contredite par les faits. Il suffit d’avoir le moindre esprit critique en écoutant l’espion du KGB ou Alexandre ADLER pour voir que l’on est plus dans l’univers du spectre d’OTAKAR de Tintin et Milou, avec les deux Dupont (en spécialistes militaires) que dans l’information permettant des choix rationnels.

Et les débats politiques, parfaitement oniriques comme celui de TF1 autour de la guerre où tout a été fait pour préserver le statut d’oracle du président MACRON, contribuent à cette irréalité, il y a le candidat officiel qui lui-même ment comme un arracheur de dent suivant son interlocuteur et les autres devenus des hologrammes cherchant avec qui débattre. Cette grande solitude redouble celle du téléspectateur. Mais la forme témoigne du contenu, du fait que désormais le politique ne tient aucun compte de l’expérience historique et des faits avec des preuves qui sont niées jusqu”au bout, comme l’ont été les promesses de non avancée de l’Otan, y compris après les révélations du Spiegel, alors que c’est là le “casus belli”.Tout débat est impossible puisqu’en temps de guerre il n’y a qu’une seule vérité celle d’un camp en état de rage jusqu’au meurtre. Mais vouloir feindre l’existence de la “démocratie” passe par l’anomie, l’isolement intégral, l’impossible coopération, l’échange d’argument pour conserver la fiction du vote.

Il suffit de comparer cette étrange campagne avec l’émission sur l’Algérie qui avait lieu sur la 2, la nécessité de replacer toute guerre dans le temps long de l’histoire pour l’éclairer et pour ne pas être constamment en porte à faux par rapport aux événements.

A ce propos, je voudrais noter la réflexion très importante de Xuan ici-même, je cite:

Il est étonnant de constater combien les manœuvres bellicistes et les sanctions des USA et de leurs sous-traitants européens engendrent leur effet contraire :

La pénurie d’énergie en Europe, la hausse du pétrole et du gaz, avec pour corollaire les premières manifestations de routiers et d’agriculteurs.

A présent Capital s’inquiète du “défaut de paiement” de la Russie

Le renforcement de l’unité de l’Eurasie et le rapprochement de la Turquie et de l’Inde.

L’accélération par la Russie du corridor de transport international « Europe-Chine occidentale » de près de 2 300 kilomètres.

La mise à jour des laboratoires de fabrication d’armes chimiques et diverses révélations comme celles de l’ancienne députée Tulsi Gabbard sur leurs agents pathogènes mortels.

L’accélération de la dédollarisation.

Oui, c’est bien cela qui s’impose, la revanche de la réalité et des conséquences dont on ne peut faire abstraction sauf en imagination et le fait que cette réalité s’inscrit dans une temporalité historique que plus personne ne parait en état de penser. A propos du texte de Ziouganov, j’ai dit mon pessimisme sur l’avenir du PCF après cette mise à nu des événements ukrainiens et les réalités comme le montre Xuan.

c’est d’Italie qu’est parti le refus des personnels d’aéroport et des ports refusant la fiction “humanitaire” qui masque un trafic d’armes vers l’Ukraine… Encore une nouvelle que notre presse engagée démocratiquement derrière les bonnes œuvres de l’OTAN ne répercutera pas… Pourtant les masques européens tombent pour qui sait voir: Jusqu’ici, la Pologne, la Slovénie et la République tchèque étaient connues pour être les populistes qui piétinaient l’État de droit et refusaient d’accueillir des réfugiés, préférant de loin les diktats américains à ceux de l’UE. Mais cette semaine, leurs Premiers ministres ont porté les couleurs de l’Europe jusqu’à Kiev pour soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce qu’après l’humanitaire charriant des armes on va avoir droit à l’accueil des réfugiés s’ils sont blonds et mieux encore avec des badges nazis rappelant le bon temps du nazisme et des collaborations .

Il y a certes de la souffrance à voir la pitrerie de la cocarde portée par le candidat communiste, son appel à sanction contre la Russie, tout cela relevant du “coup” médiatique d’une équipe de campagne dont les meilleurs sont faits du même bois tordu qu’Alexandre ADLER et les autres de celui dans lequel on taille les GLUCKSMAN, ceux qui épousent des chefs de la police tortionnaire et se font payer pour raconter de sanglantes balivernes… Mais l’essentiel n’est pas là, il est je le crains de plus en plus dans l’impossibilité désormais d’inverser la tendance à la liquidation du PCF, trop de liens depuis trop longtemps avec l’OTAN, par la social démocratie, ça on pourrait s’en relever. Mais le problème réside dans ce que met à jour XUAN, ce n’est qu’un début et notre peuple risque de le payer très cher parce que le basculement est historique, il s’agit de l’incapacité à se penser dans l’histoire, celle du passé comme celle de l’avenir. Tous les candidats à la présidentielle, tous sans exception sont incapables de penser au-delà des deux premiers tours, voir du troisième avec les législatives, alors qu’il n’est de politique sans stratégie et que celle à laquelle est subordonné notre monde devrait se projeter sur cinquante ans avec une inquiétude particulière pour les dix prochaines années.

C’est d’autant plus absurde que le nombre de ceux qui refusent l’endoctrinement, celui des communistes lucides s’accroit, sans approuver l’opération russe, ils sont plus que critiques sur l’attitude des gouvernements européens et des USA, dans le fond le véritable problème du PCF, qui fut le parti de maurice Thorez et de tant d’intellectuels prestigieux, le lieu de formation des couches populaires et de la classe ouvrière, c’est son incapacité aujourd’hui à s’inscrire dans un temps long qu’il s’agisse de celui du passé ou de l’avenir déjà à l’œuvre, il ne fonctionne plus que d’élections en élections, subissant leur logique en tentant de sauver les meubles et de ça il est impossible de se relever pour ce type de parti, les autres ceux de la bourgeoisie changent de nom et repartent pour des combinaisons électorales, mais ce peuple laissé à l’abandon est plus exigeant et le pari de le mobiliser de l’arracher à l’extrême-droite et à l’abstention est en voie d’être perdu.

Je voudrais tellement me tromper et je me raccroche à ce constat entendu si souvent autour de moi: c’est le moins pire… La publication des patrimoines a joué aussi un rôle mais est-ce avec cela que l’on peut avancer.

DANIELLE BLEITRACH

(1) Nous publions l’article de MARIANNE à ce sujet, les réseaux de solidarité sont aussi ceux des cercles mafieux des ventres à louer : https://histoireetsociete.com/2022/03/16/en-ukraine-chaque-semaine-deux-bebes-naissent-par-gpa-de-parents-francais/?fbclid=IwAR3Mda0enHqPBXFvW2xVkRWZC-OywA6gdv5ZDh5JlSsqC2QMJYXUQlrLBZ8

(2) nous publions l’article du Guardian qui décrit la formation des tortionnaires en Afghanistan et ailleurs, là aussi les réseaux mafieux, ceux des marchands d’armes et de drogue se confondent pour cette étrange université de la monstruosité. The Guardian : torture comme un des beaux arts, les méthodes de la CIA | Histoire et société (histoireetsociete.com)

(“3) Les Russes aussi et c’est bien là le désespoir de la guerre se racontent en situation d’épopée… Marianne me raconte que dans leurs réseaux sociaux ils se moquent des mercenaires, de l’internationale de l’extrême-droite qui se presse vers l’Ukraine depuis tant d’années. Ils disent: ces gens-là sont des lâches, seuls les Ukrainiens savent se battre parce que ce sont des Russes. Il y a quelque chose de terrible et il faut relire le texte que nous avons consacré à l‘homo sovieticus qui ne fait plus de politique pour savoir à quel point ce courage est celui d’une longue patience qui a tout subi et qui n’aime pas la guerre. C’est ça l’insupportable ces peuples contraints à la guerre, qui n’en veulent pas et que l’on jette les uns contre les autres et quel que soient le camp où ils jettent de l’huile sur le feu ces gens là n’auront jamais mon assentiment. |

| |  Position historique d'une fédération patronale, surprise par le développement de la crise économique. Probablement mal informée par ses relais "libéraux" du parlement européen siégeant quand même à Strasbourg. Position historique d'une fédération patronale, surprise par le développement de la crise économique. Probablement mal informée par ses relais "libéraux" du parlement européen siégeant quand même à Strasbourg. |

| |  Après le COVID, la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales imposées par les USA finissent par bloquer la reprise de l'économie. Après le COVID, la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales imposées par les USA finissent par bloquer la reprise de l'économie.

Guerre en Ukraine : les entreprises du BTP vont devoir suspendre de nombreux chantiers, "nous allons dans le mur à 200 km/h"

Publié le 16/03/2022 à 06h45 • Mis à jour le 16/03/2022 à 09h51

Écrit par Judith Jung

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/guerre-en-ukraine-les-entreprises-du-btp-vont-devoir-suspendre-de-nombreux-chantiers-nous-allons-dans-le-mur-a-200-km-h-2498699.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2bGlEQw0bQWruyAXrp-zungHikZJsea_EjSXqLh3TglJcFgumvAdFTQ1k#Echobox=1647439570

Flambée récente du coût des énergies, pénurie des matériaux, les entreprises alsaciennes du BTP ne vont pas réussir à tenir le choc sans aide. La situation est dramatique pour de nombreux artisans du secteur qui sortent à peine de la crise sanitaire.

La situation est inédite, dramatique et ne va pas s'améliorer dans les prochains mois. Le téléphone n'arrête pas de sonner à l'antenne bas-rhinoise de la Fédération française du bâtiment et les nouvelles des artisans sont toujours les mêmes. En raison de la guerre en Ukraine, leurs entreprises sont dos au mur, elles ne savent pas comment s'en sortir.

"Le problème est facile à comprendre " explique Olivier Lang, vice-président de la fédération. "Le coût des énergies a augmenté, mais c'est encore un petit problème. C'est le cas dans tous les secteurs. Ce qui est dramatique est la pénurie de matériaux qui s'annonce suite à la hausse du prix des énergies" .

Pour cuire des tuileries à 1.000 - 1.200 °C, fabriquer des vitres, il faut beaucoup d'énergie. Les entreprises n'auront pas les finances pour assurer cette production. Pour composer du béton armé, il faut de l'acier dont le coût explose. "C'est démentiel" pour Olivier Lang, spécialisé - lui - dans la construction bois. "Dans mon domaine, il faut savoir que certaine usines de bois ont brûlé en Ukraine. Nous allons manquer de panneaux d'OSB à base de bois pour les constructions et pour les meubles".

Travailler à perte ou tout arrêter

"Je viens de dire à l'un de mes clients qu'il aura les tuiles pour son habitation en 2023" raconte Olivier Lang. Elles devaient être posées en juillet de cette année. Les stocks s'épuisent, " dans trois semaines les chantiers vont devoir s'arrêter.

En Alsace, les entreprises du BTP avaient plutôt bien résisté au Covid grâce aux stocks disponibles, à la flexibilité des banques, au prêt garanti par l'Etat et grâce à la suspension des charges. Cette fois-ci, c'est différent. Elles commencent à être dans le rouge d'autant que le temps est venu de rembourser le prêt accordé durant la crise sanitaire.

"Les prix des marchés publics sont figés. Nous ne pouvons pas les augmenter. Aujourd'hui mes devis ne sont valables que pour une semaine" . Le choix est cornélien, continuer de travailler à perte ou tout arrêter.

Face à la situation, les entreprises demandent l'aide de l'Etat. "Si on ne fait rien, c'est un plan de casse massif qui nous attend" conclut Olivier Lang. |

| |  Les volumes de récolte en Europe pourraient être réduits sans les engrais azotés russes, selon le journal agricole Pleinchamp. Les volumes de récolte en Europe pourraient être réduits sans les engrais azotés russes, selon le journal agricole Pleinchamp.

La Russie pourrait suspendre l'exportation d'engrais

En raison de la situation autour de l'Ukraine et des sanctions imposées dans ce contexte, la Russie envisage la possibilité de geler l'exportation d'engrais jusqu'à la reprise du "travail rythmique" des transporteurs et d'obtenir des garanties pour la mise en œuvre intégrale des livraisons à l'exportation, écrit Gazeta.ru .

Il est à noter que les engrais russes représentent près de 25 % du volume total des engrais azotés importés en Europe. En outre, la Fédération de Russie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel et d'ammoniac, base de la composition des engrais azotés.

Pleinchamp estime que cette année l'Europe s'attend à une réduction des récoltes et à une augmentation du coût des engrais azotés. Dans le même temps, la France prévoit une pénurie de céréales en raison d'une augmentation des prix des engrais et du risque de leur disparition complète des étagères, écrit Ura.ru.

https://nsn.fm/economy/v-evrope-dopustili-sokraschenie-urozhaya-bez-azotnyh-udobrenii-iz-rossii?utm_source=svpr |

| |  La guerre moderne n'est pas seulement militaire.

Elle se déroule dans tous les domaines de la vie

"Des ports et routes stratégiques ont été coupés du fait de la guerre russe contre l’Ukraine". .. Rappelons aussi que les sanctions économiques constituent un acte de guerre en réponse à la guerre en Ukraine.

Il est clair, et Macron ne l'a pas dissimulé, que les sanctions provoquent l'effet inverse qui se retourne contre le peuples d'Europe.

"Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu’ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie, ou d’Ukraine, soit parce qu’ils exportent vers ces pays. Notre croissance aujourd’hui au plus haut sera immanquablement affectée, le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d’achat. Demain le prix du plein d’essence, le montant de la facture du chauffage, le coût de certains produits risquent de s’alourdir encore. " [discours électoral du 2 mars].

Ajoutons que :

Les volumes de récolte en Europe pourraient être réduits sans les engrais azotés russes, selon le journal agricole Pleinchamp.

La Russie pourrait suspendre l'exportation d'engrais

En raison de la situation autour de l'Ukraine et des sanctions imposées dans ce contexte, la Russie envisage la possibilité de geler l'exportation d'engrais jusqu'à la reprise du "travail rythmique" des transporteurs et d'obtenir des garanties pour la mise en œuvre intégrale des livraisons à l'exportation, écrit Gazeta.ru .

Il est à noter que les engrais russes représentent près de 25 % du volume total des engrais azotés importés en Europe. En outre, la Fédération de Russie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel et d'ammoniac, base de la composition des engrais azotés.

Pleinchamp estime que cette année l'Europe s'attend à une réduction des récoltes et à une augmentation du coût des engrais azotés. Dans le même temps, la France prévoit une pénurie de céréales en raison d'une augmentation des prix des engrais et du risque de leur disparition complète des étagères, écrit Ura.ru. [https://svpressa.ru/]

La Fédération de Russie est également l'un des principaux fournisseurs européens de gaz naturel et d'ammoniac nécessaires à la production de ces engrais.

__________________

Le blé bloqué en Ukraine, l'Europe s'affole

Des ports et routes stratégiques ont été coupés du fait de la guerre russe contre l’Ukraine. Les marchés agricoles, notamment de maïs et de blé, sont perturbés. Les ministres européens de l’Agriculture ont annoncé des mesures de contournement.

Huit jours après le démarrage du conflit russo-ukrainien, les marchés agricoles jouent toujours aux montagnes russes. Mercredi 2 mars au matin, maïs et blé sont arrivés quasiment à parité, autour de 370 euros la tonne. Les records tombent tous les jours, tant l’invasion russe de l’Ukraine bouleverse les routes traditionnelles des grains qui cherchent désormais à contourner la mer Noire.

« Le port d’Odessa a été bombardé. Le flux logistique est inexistant. Les bateaux ne sortent pas » , dit Jean-François Loiseau, président d’Axéréal, qui collecte et valorise 4,5 millions de tonnes (Mt) de grains pour un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. « On a observé des défauts sur des contrats qui invoquent la clause de force majeure sur zone de guerre » , indique Marc Zribi, chef de l’unité grains et sucre de FranceAgriMer. Plus personne n’envoie de bateaux charger en mer Noire au milieu des navires de guerre.

Cette zone est pourtant clé pour les échanges économiques de l’Est européen. D’après une note de l’Institut de l’élevage Idele, près de 95 % des exports de céréales ukrainiennes se font par Odessa, Marioupol, Mykolaïv et Kherson, quatre ports désormais indisponibles. La sidération étant passée, les marchés se réorganisent pour faire face à une rupture d’approvisionnement sur le « long terme ».

« Une raréfaction est possible »

Mercredi 2 mars en conférence de presse, le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, a exhorté l’Europe à « faire en sorte que les niveaux de cultures soient suffisants pour faire face à la demande alimentaire » . La guerre pose un sérieux problème de sécurité alimentaire, la Russie et l’Ukraine étant deux exportateurs majeurs de céréales (environ 100 millions de tonnes, 30 % des exportations mondiales de blé et d’oléagineux. Depuis le Salon de l’agriculture, Jean-François Loiseau a raconté recevoir « des appels d’opérateurs importants publics et privés, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, qui sont extrêmement soucieux de leurs approvisionnements ». L’Égypte ou la Tunisie importent plus de 60 % de leurs besoins en blé. Dans les pays du Sud Sahara, ce chiffre monte à 77 %, d’après le cabinet Agritel. et d’oléagineux. Depuis le Salon de l’agriculture, Jean-François Loiseau a raconté recevoir « des appels d’opérateurs importants publics et privés, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, qui sont extrêmement soucieux de leurs approvisionnements ». L’Égypte ou la Tunisie importent plus de 60 % de leurs besoins en blé. Dans les pays du Sud Sahara, ce chiffre monte à 77 %, d’après le cabinet Agritel.

La France, elle, dispose d’un surplus exportable de blé estimé entre 1 et 1,5 Mt, mais il ne compensera pas les 12 à 14 Mt manquants dans les semaines à venir. Le maïs ukrainien fait aussi défaut sur les marchés. « Normalement au printemps, ce sont plus de 3,5 millions de tonnes de maïs qui sortent d’Ukraine chaque mois » , rappelle Sébastien Poncelet, analyste chez Agritel. En Europe — importatrice nette — des pays comme les Pays-Bas se tournent vers la France, mais le surplus de maïs français ne dépasse pas les 500 000 tonnes. L’huile de tournesol est l’autre produit sensible, puisque l’Ukraine en assure la moitié du commerce mondial, soit 14 % des échanges des huiles végétales.

Mobiliser les stocks européens

Réunis en urgence mercredi, les ministres européens de l’Agriculture ont pris une série de mesures visant à « libérer le potentiel de production agricole européen » , dont le recours aux jachères pour y faire pousser des protéines pour l’alimentation animale. Car c’est là le talon d’Achille de notre système agricole. La France a beau être exportatrice nette de blé, ses filières porcine et avicole dépendent largement des tourteaux de tournesol ou de colza ukrainien (qui fournit 80 % de la production mondiale), dont la richesse en protéines est exceptionnelle. « Une raréfaction est possible » , prévient Jean-François Loiseau.

En France, à cette époque de l’année, les assolements sont déjà en place, c’est-à-dire que la répartition des cultures est faite. Blé et orge ont déjà levé et les plantations à venir (betterave, tournesol, maïs, etc.) sont déjà réparties. Difficile donc de s’adapter à la situation. Ce conflit va faire flamber le coût de production de la côtelette de porc ou du nugget de poulet. « La Commission [européenne] doit rapidement évaluer la possibilité d’interdire temporairement les usages non alimentaires des cultures, a confié Benoît Biteau, député européen (Verts). Malgré leur faiblesse, qu’il faudra questionner à nouveau en temps voulu, les stocks stratégiques européens doivent être mobilisés pour stabiliser la situation. »

Ces perturbations sur les marchés agricoles mettent à mal la stratégie « De la ferme à la fourchette », votée en 2020, dans le cadre du Pacte vert européen. Pour rappel, celle-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, à passer 25 % des terres agricoles européennes en bio, à réduire de moitié l’usage des pesticides et de 20 % celui des engrais de synthèse. Ces enjeux environnementaux cèdent la place à une autre priorité : garantir les approvisionnements. La dépendance des filières animales vis-à-vis de céréales importées pose l’inévitable question de nos régimes alimentaires. Les partisans d’une alimentation décarnée auraient-ils tout compris ?

Edité le 07-03-2022 à 17:49:20 par Xuan

|

| |  Sapir remet sur le tapis l'euro cause de tous les maux. Mais il a démontré auparavant que l'économie française avait liquidé son industrie. Sapir remet sur le tapis l'euro cause de tous les maux. Mais il a démontré auparavant que l'économie française avait liquidé son industrie.

On lira sur ce sujet l'étude de Gilles Mercier et Lise Caron "L’État au service de l’internationalisation du capital"

Déficit extérieur : un indicateur du déclassement de la France , par Jacques Sapir 17 janv. 2022

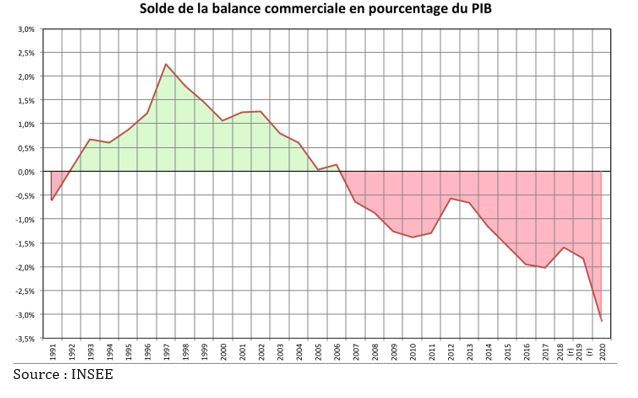

Le déficit commercial de la France a atteint 9 milliards d’euros en novembre 2021. Un record mensuel qui pourrait bien s’accompagner d’un record annuel à l’issue de l'exercice. L'économiste Jacques Sapir livre pour RT France son analyse. La France a connu un déficit commercial (pour l’ensemble des biens et services) de 9 milliards d’euros au mois de novembre 2021 selon l’INSEE. Ce très mauvais chiffre ne constitue ni un accident ni une exception. Il traduit l’érosion rapide de la compétitivité du pays depuis la mise en œuvre de l’Euro et son corolaire, la désindustrialisation accélérée que nous connaissons, et qui alimente le sentiment partagé par de nombreux Français d’un déclassement économiques de notre pays. Ce mauvais chiffre survient alors que l’économie récupère lentement de la crise sanitaire engendrée par la Covis-19/ On pourrait croire, voire espérer, qu’il pourrait donc n’être que transitoire. Il n’en est hélas rien. La balance commerciale de la France se dégrade régulièrement depuis 2005, ainsi que le montrent les statistiques de l’INSEE.

Graphique 1

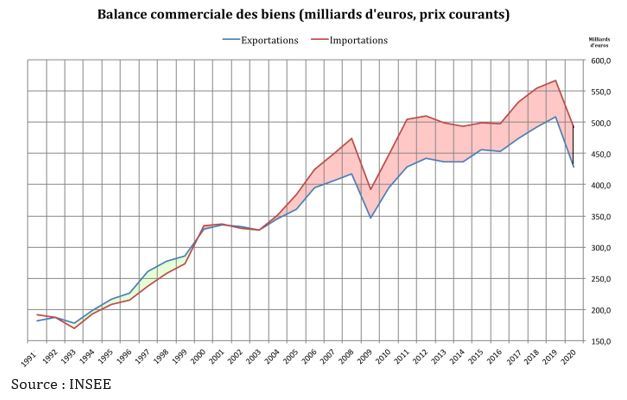

Ces chiffres sont inquiétants. Ils indiquent la présence d’une tendance lourde qui voit la balance commerciale globale (biens et services) du pays se dégrader après 14 années de solde positif. Si l’on considère maintenant le solde de la balance pour les biens seuls, on constate une évolution parallèle. Le mouvement s’amorce un peu plus rapidement, dès 2004-2005, mais la tendance est absolument la même que pour l’ensemble de la balance commerciale. Cela démontre que la balance des services s’est révélée incapable de compenser le déficit enregistré pour les échanges de biens.

Graphique 2

Que ce passe-t-il donc ?

La France perd rapidement son industrie. Aujourd’hui l’industrie ne représente que 13,6% du PIB. Cela représente 2 points de moins que l’Espagne, cinq de moins que l’Italie mais surtout onze de moins que l’Allemagne. D’après le Haut-Commissariat au Plan, c’est le fruit du passage d’une économie de production à une économie de consommation. Telle est la conclusion d’une étude publiée en décembre dernier et que François Bayrou, le Haut-Commissaire, est allé présenter devant une commission du Sénat le 6 janvier.

Ce rapport affirme, entre autre : «La crise de notre appareil productif est un des éléments centraux de l’inquiétude que beaucoup de nos compatriotes nourrissent pour l’avenir de notre pays» (HCP, Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce extérieur, Paris, décembre 2021, rapport n° 10, p. 3.) Lors de cette présentation, il a eu des mots très durs quant à la politique économique des 20 dernières années. Il a affirmé : «Nous nous sommes gravement trompés» . En effet, le rapport «Reconquête de l’appareil productif : la bataille du commerce extérieur» souligne la place centrale de la crise de l’appareil productif français, qui résulte de choix idéologiques ayant déclassé notre pays : le choix des services contre l’industrie.

François Bayrou affirme qu’une «conscience publique» doit se forger autour du «projet de reconquête» et de l’affirmation d’un patriotisme économique. On a envie de dire : «Courbe-toi fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé.» Car Bayrou, comme l’ensemble de la classe politique française, de Chirac à Sarkozy, de Hollande à Macron, a communié dans cette croyance que la France pouvait vivre sans industrie. Or, la simple comparaison de l’excédent commercial de l’Allemagne (200 à 250 milliards soit entre 6,5% et 8% du PIB) avec le déficit français (75 à 90 milliards d’euros) met en évidence les conséquences d’une stratégie de désindustrialisation néfaste. De plus, produire près de chez soi fait baisser l’empreinte carbone en réduisant le transport et l’industrie propose des rémunérations plus élevées, en moyenne, que dans les services.

Quelles ont été les causes de cette catastrophe ?

On peut déjà en exclure deux. Ce n’est pas la hausse des matières premières qui plombe notre commerce extérieur car les prix ont été très faibles de 2014 au début de 2017 et cela n’a engendré nulle amélioration de la balance commerciale. Ce n’est pas, non plus, le passage au 35 heures, effectif de 1997 à 2000, et qui n’a pas eu d’impact sur l’excédent de l’époque de la balance commerciale.

Reste alors une cause évidente, l’introduction de l’euro qui, en bloquant les parités de change à leur niveau de 1999 a progressivement contribué à détruire la compétitivité de l’économie française. C’est ce que disent les divers External Sector Report que le FMI publie chaque année. Dans ces rapports, le FMI recalcule le taux de change réel (REER) pour chaque économie et mesure la différence entre ce dernier et le taux de change nominal. Il en déduit quels sont les pays qui sont dans une situation de surévaluation ou de sous-évaluation de leur monnaie.

Très clairement, la France est aujourd’hui surévaluée d’environ 8% alors que l’Allemagne est sous-évaluée de -9,2% en moyenne (IMF, External sector report, International Monetary Fund, Washington DC, 2021.). L’écart entre nos deux pays est donc de 17,2% en moyenne, avec un écart maximal pouvant aller à 24%. Il ne faut pas aller chercher plus loin les raisons de l’écart de performances entre nos deux pays, ni inventer on ne sait quelle qualité aux travailleurs allemands qui expliquerait cet excédent commercial massif, et l’on pourrait même dire monstrueux, que l’Allemagne connaît.

L’édition de 2021 de l’External Sector Report signale que si la situation s’est un peu améliorée en 2019 (l’écart était pire en 2017-18), l’économie française reste massivement surévaluée et que la France a perdu environ 1/3 de ses marchés d’export (IMF, External sector report (International Monetary Fund). Washington DC, 2021.). Même si la classe politique affirme aujourd’hui avoir pris conscience du problème, et l’aveu public de François Bayrou en est la confirmation, même si désormais on ne parle que de « relocalisation » des activités et l’on imagine des projets de ré-industrialisation, on ne voit nulle part de remise en cause de ce qui cause la perte de la compétitivité de l’économie française : l’euro.

Tant que l’on ne remettra pas ce dernier en cause l’euro, tant que la France n’aura pas retrouvé sa souveraineté monétaire, tous ces beaux discours resteront ce qu’ils sont : des discours, et plus précisément des miroirs aux alouettes pour attirer l’électeur en période électorale. Bruno Le Maire peut ainsi en toute quiétude oublier ces mauvais résultats de novembre dernier et continuer à vanter le bilan économique d’Emmanuel Macron. Jacques Sapir

RT France : https://francais.rt.com/opinions/94827-deficit-exterieur-indicateur-declassement-france |

| |  FRANCE : le calvaire de l’emprunt immobilier

DANIELLE BLEITRACH 26 OCTOBRE 2021

https://histoireetsociete.com/2021/10/26/france-le-calvaire-de-lemprunt-immobilier/

Puisque nous consacrons les articles d’aujourd’hui à la Chine et à la manière dont le parti communiste chinois tente d’utiliser les crises pour approfondir les objectifs du socialisme et tenter des expériences prudentes sans remettre en cause le marché mais en jouant sur la propriété foncière collective et les acteurs locaux,il est intéressant de voir ce qui se passe en France. (note de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Par ÉLUCID

19/10/2021

Depuis le début des années 2000, la situation financière des ménages ne s’est pas améliorée suffisamment pour compenser la hausse du prix de l’immobilier. Pour acquérir un logement, il faut désormais s’endetter plus longtemps, pour un bien d’une taille inférieure. La dette immobilière a quant à elle augmenté drastiquement.

L’augmentation des prix supérieure à la baisse des taux

Depuis les années 1980, les taux d’intérêt moyens pour les prêts immobiliers à 10 ans ont drastiquement chuté, et se situent aujourd’hui autour de 1 % : le coût de l’emprunt a donc nettement diminué. Parallèlement, les prix des logements ont augmenté de 88 % depuis la fin des années 1990.

Les effets de la baisse du coût de l’emprunt et de la hausse des prix des logements sur le montant des mensualités d’un emprunt immobilier sont retranscrits sur le graphique ci-dessous. On y voit l’évolution du montant de la mensualité théorique d’un emprunt, pour l’achat d’une même surface, en fonction du revenu des ménages.

On remarque ainsi qu’une mensualité théorique d’un emprunt sur 15 ans pour une même surface en France a atteint son plus haut niveau historique en 2007, avant de décroitre. En décembre 2020, elle se situe cependant toujours à un prix 16 % supérieur à celui qui prévalait en 2000.

À Paris, une mensualité sur 15 ans pour une même surface a quasiment doublé entre 2000 et 2011, avant de décroitre, puis de remonter. En décembre 2020, elle se situe à un prix 83 % supérieur à celui de 2000. Ceci reste un calcul théorique : dans la réalité, les acheteurs ont investi dans des logements plus petits et ont augmenté la durée des prêts, plutôt que de payer des mensualités si élevées.

Des prêts plus longs…

L’augmentation du montant des mensualités a donc poussé les ménages à s’endetter plus longtemps. On distingue ainsi que la durée moyenne pour l’achat d’une résidence principale était comprise entre 13 et 15 ans entre 1972 et 2000, tandis qu’elle a augmenté pour atteindre 21 ans en 2020. Cela représente une progression de 40 % en 20 ans.

Cet allongement de la durée des prêts a évidemment engendré une explosion de la dette immobilière des ménages, qui est passée de 16 % de leur revenu en 1968, à 85 % de leurs revenus en 2020, soit une multiplication par 5.

Pendant 20 ans, de 1980 à 2000, cet endettement immobilier s’était stabilisé autour de 30 % du revenu des ménages, avant de s’accélérer drastiquement avec la bulle immobilière du début des années 2000. On mesure l’ampleur et la rapidité de cette augmentation lorsqu’on constate que l’augmentation de la dette immobilière avait été de « seulement » 20 points sur 30 ans (1970-2000), et qu’elle a été de 50 points ces 20 dernières années. Les jeunes ménages qui souhaitent avoir accès à la propriété aujourd’hui sont donc largement plus pénalisés que leurs parents, car ils doivent s’endetter beaucoup plus et sur une durée plus longue, pour une surface plus restreinte.

… pour des surfaces plus petites

Face à l’augmentation des prix de l’immobilier et du montant des mensualités, les ménages souhaitant acquérir un bien se sont logiquement tournés vers des logements de plus petite taille.

Ainsi, un ménage français qui pouvait acquérir un logement de 110 m² en prenant un crédit sur 15 ans en 1999 doit aujourd’hui se contenter de 80 m2 pour la même somme, soit une diminution de près de 30 % de la superficie. À Paris, en s’endettant sur 15 ans, un ménage ayant les moyens d’acquérir un 110 m2 en 1999 doit aujourd’hui se contenter d’un 50 m2, soit une diminution de 57 % de la superficie.

La réduction de la superficie des logements achetables est encore plus drastique concernant les logements achetables comptant. Ainsi, un ménage français qui pouvait acquérir un logement de 100 m² en paiement comptant en 1999 doit aujourd’hui se contenter de 55 m2 pour la même somme, soit une diminution de 45 % de la superficie.

À Paris, un ménage qui pouvait acheter comptant un logement de 100 m² doit aujourd’hui se contenter de 35 m² pour la même somme, soit une diminution de 65 % de la superficie. Ces phénomènes intervenant dans une période de baisse des taux, une future hausse de ces taux pourrait encore aggraver l’inaccessibilité du logement et faire dévisser le marché. |

| |  Chère énergie…

Dimanche 24 octobre 2021

https://lepcf.fr/Chere-energie

Branle-bas de combat au gouvernement ! La cause ? Les prix de l’énergie qui n’arrêtent pas de monter. On dit que chat échaudé craint l’eau froide. Avec les « gilets jaunes », les Macron Boys ont fait l’amère expérience de ce qu’une hausse des carburants mal acceptée peut faire. L’énergie joue dans notre société un rôle qui est un peu celui du blé sous l’Ancien Régime. Bien essentiel quelque soit la classe sociale, c’est le sujet qui peut par excellence coaliser les mécontentements. Hors de question donc pour le gouvernement d’ignorer le problème – ou du moins de paraître l’ignorer. C’est donc la course à l’échalote pour voir qui aura l’idée de la subvention la plus saugrenue censée compenser les hausses pour telle ou telle catégorie de la population.

Il y a une certaine justice poétique de voir un gouvernement élu au rythme des petits drapeaux européens agités se confronter à une crise qui tient pour une large part à l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence sous la pression des néolibéraux de Bruxelles et d’ailleurs. Remarquez, on ne peut accuser ces gens de sacrifier aux principes. « Voilà mes principes, mais s’ils ne marchent pas, j’en ai d’autres » a été depuis toujours la devise des libéraux français, toujours prêts à louer le marché quand les prix baissent, à exiger l’intervention de l’Etat quand les prix montent. Ils étaient nombreux à nous expliquer que l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz allaient faire le bonheur du consommateur, ils sont rares aujourd’hui à nous expliquer qu’il est normal qu’on paye plus cher lorsque le marché est orienté à la hausse.

J’entends déjà les eurolâtres : « la hausse n’a rien à voir avec l’ouverture à la concurrence ou la construction européenne, c’est le redémarrage de la Chine qui pousse la demande à la hausse et donc le prix de la matière première ». Admettons. Mais pourquoi la hausse de la demande pétrolière en Chine provoquerait-elle une augmentation du prix de l’électricité, alors que celle-ci est dans notre pays produite à 95% par du nucléaire, de l’hydraulique ou des renouvelables insensibles au prix des hydrocarbures ? Pour le comprendre, il faut se plonger dans le fonctionnement des marchés de l’électricité.

Sur une installation de production – c’est vrai pour l’électricité mais aussi pour n’importe quel autre bien – on distingue deux calculs de coût. Imaginons par exemple un boulanger : pour produire des baguettes il supporte un certain nombre de frais – dits « fixes » – qui ne dépendent pas du nombre de baguettes fabriquées : l’amortissement de son four et de ses machines, l’entretien et le gardiennage de ses locaux… A cela s’ajoutent des frais – dits « variables » – qui, eux, dépendent du nombre de baguettes fabriquées : temps de travail, farine, eau, levure, énergie pour cuire, etc.

On peut donc distinguer dans le coût de la baguette deux notions : l’une est le « cout complet », que l’on obtient en additionnant tous les coûts et en divisant par le nombre de baguettes produites. Mais on peut aussi définir ce qu’on appelle le « coût marginal », qui s’obtient en divisant les coûts variables par le nombre de baguettes. Pour simplifier, on dit que le coût marginal est ce que coûterait de produire une baguette supplémentaire. La distinction est importante parce qu’elle permet de comprendre des choix économiques. Ainsi, pour que j’aie intérêt à investir dans une nouvelle boulangerie, il faut que le prix du pain soit supérieur au « cout complet » de sa fabrication. Par contre, une boulangerie existante a intérêt à ouvrir dès que le prix du pain est supérieur au « coût marginal », même s’il est inférieur au coût complet, puisqu’il vaut mieux récupérer une partie de son investissement que rien du tout.

Imaginons que votre boulanger soit en concurrence avec d’autres boulangeries, et que le marché en question soit « pur et parfait ». Comme chaque boulanger aura fait des choix d’investissement et de personnel différents, il n’y a pas de raison que leurs coûts marginaux soient identiques. Un boulanger A aura un coût marginal de 0,5 €, B aura 0,7 €, C sera à 0,9€ et D à 1,1 €. Maintenant imaginons que le prix du pain ce jour là soit de 0,8 €. Il est clair que C et D n’ont aucun intérêt à se lever de bon matin pour faire le pain. Pour chaque baguette qu’ils fabriqueront, ils perdront de l’argent, et plus ils fabriqueront, plus ils perdront. On voit ici se dessiner une loi économique bien connue : dans un marché « pur et parfait », le prix d’équilibre d’un bien non stockable (1) est égal au coût marginal de l’installation la plus chère mise en fonctionnement, car s’il était plus bas cette installation s’arrêterait, et s’il était plus haut l’installation suivante dans l’ordre des coûts se mettrait en marche.

Maintenant, appliquons ce raisonnement à l’électricité, un bien non stockable en quantité significative dans l’état actuel des technologies. Les installations de production sont appelées par le gestionnaire de réseau dans l’ordre des coûts marginaux croissants (ce qu’on appelle « l’ordre de mérite économique »). Le prix du marché de gros est donc celui de la dernière installation appelée (2). C’est pourquoi si 90% de votre électricité vient du nucléaire au coût marginal de 40 €/MWh, 5% est produit par du charbon à 50€/MWh et 5% au gaz à 100 €/MWh, le prix de marché sera de… 100 €/MWh. Car si vous fixiez un prix inférieur, le propriétaire de la centrale au gaz l’arrêterait et vous seriez obligé de couper l’électricité à quelqu’un. Dans le vocabulaire des électriciens on dira que le marché est « marginal gaz ». On parle ainsi de marché « marginal nucléaire », « marginal charbon », « marginal gaz » pour indiquer la nature de la dernière centrale démarrée, qui est celle qui fixe le prix de marché. Ce petit exemple vous montre que la fermeture d’un site de production comme Fessenheim n’est pas neutre : pour compenser la production perdue, il faudra démarrer une centrale électrique au gaz dont le coût marginal est largement supérieur… et qui tirera l’ensemble du prix de marché (3).

Cet exemple vous montre aussi l’apparition d’une « rente de sous-investissement ». En effet, si par l’effet du coût marginal de la dernière installation le prix s’établit à 100 €/MWh, le producteur nucléaire – qui lui a un coût marginal de seulement 40 €/MWh touchera une « rente » de 60 €/MWh produits. Par contre, s’il venait à investir dans une capacité nucléaire supplémentaire couvrant 5% des besoins, la centrale au gaz serait déplacée et le prix de marché tomberait à celui donné par l’installation la plus chère en activité, c’est-à-dire le charbon à 50 €/MWh. Moralité : les opérateurs ont tout intérêt à organiser la pénurie par de faibles investissements, puisque plus on est obligé d’appeler des moyens de production chers, et plus les rentes sont importantes.

Mais ce fonctionnement de marché conduit à un autre résultat paradoxal. Prenons la dernière installation démarrée, dans notre exemple, les centrales à gaz. Si le prix de marché correspond à leur coût marginal, alors il est clair que ce prix ne couvre pas les coûts complets. Autrement dit, l’opérateur qui construit la dernière centrale démarrée aura forcément perdu de l’argent sur cet investissement. Sous des conditions de marché « pur et parfait », cet investissement n’aura en principe pas lieu. On est dans le raisonnement paradoxal qui dit que puisque le dernier wagon du train n’est pas rentable, il faut le supprimer. Et ce raisonnement, évident dans le cas de la « dernière installation », couvre un problème bien plus général : dans un marché où les prix sont fixés en fonction des coûts marginaux, il n’y a aucune garantie que ceux-ci couvrent les coûts complets.

Vous me direz que le même raisonnement peut être fait dans d’autres marchés de biens non stockables. Par exemple, les chambres d’hôtel, par exemple. Et pourtant, le marché régule fort convenablement l’offre et la demande. Il y a avec le marché de l’électricité une différence fondamentale : une chambre d’hôtel n’est pas un bien essentiel, l’électricité si. On est prêt à annuler un voyage parce qu’on ne trouve pas une chambre d’hôtel, on n’admettrait pas de passer une soirée dans le noir, sans télé et sans ordinateur, parce qu’il n’y a plus d’électricité. Le marché de l’électricité est donc pratiquement toujours en surcapacité, parce que les pouvoirs publics savent que les citoyens n’admettront pas de rupture du service et veillent donc à entretenir une surcapacité relative. Or, cette surcapacité fait que les prix ne peuvent jamais dépasser les coûts marginaux de la dernière installation – puisqu’il y a toujours une installation au coût légèrement plus élevé prête à prendre le relais…

On comprend maintenant pourquoi les prix de l’électricité sont indexés à celui du gaz alors même que notre électricité est essentiellement nucléaire ou hydraulique. Puisque la « dernière centrale démarrée » est alimentée au gaz, c’est le gaz qui « fait » le marché de l’électricité. Tout ce que j’écris ici n’est en rien une découverte. Marcel Boiteux avait développé ce raisonnement dans les années 1960. C’est en cela que la logique du marché est fondamentalement différente de la logique du monopole. Aussi longtemps qu’EDF a détenu le monopole la doctrine de tarification « au prix coûtant » (calculé sur le coût complet, et non sur le coût marginal) avait assuré des prix bas, puisqu’il y avait péréquation entre les moyens de production les moins chers et les plus chers. Autrement dit, on fixait un « prix moyen » permettant de couvrir les coûts complets du parc de production. Et dans ce prix moyen, les 80% de nucléaire et 11% d’hydraulique tiraient le prix vers le bas, même si l’on devait démarrer quelques installations au gaz ou au fioul pour compléter. Avec la libéralisation, c’est l’installation la plus chère qui « fait » le marché.

Si la libéralisation n’a pas entraîné une hausse immédiate et massive des prix, c’est parce que le parc électrique européen hérité des trente glorieuses bénéficiait de surcapacités nucléaires ou charbon – dont le coût marginal était à peine supérieur au nucléaire – qui permettaient d’assurer l’équilibre du réseau sans investissements supplémentaires et avec des installations largement amorties. Mais ces surcapacités « bon marché » sont absorbées par la hausse de la demande, l’obsolescence des installations (3) accélérée par les restrictions des émissions de CO2 pour le charbon et la volonté de « sortie du nucléaire » de certains états. Le système électrique devient donc de plus en plus souvent « marginal gaz ». Et comme la construction de centrales nucléaires n’est pas près de redémarrer et que le charbon a mauvaise presse, on devrait voir l’indexation du prix de l’électricité à celui des hydrocarbures se renforcer structurellement.

Et quid des renouvelables ? On se trouve là devant une intéressante contradiction. Les renouvelables se distinguent par une particularité : leur coût marginal est quasi-nul. En bonne logique, un système 100% renouvelable régulé par le marché serait donc un système à prix quasi-nul… et donc la garantie qu’aucun investisseur ne récupérerait les coûts complets de son installation. Autrement dit, les renouvelables ne peuvent se développer dans un contexte de marché. Ils ne peuvent s’épanouir que dans un système de prix régulés – où de subventions, ce qui revient au même…

Jusqu’ici, je n’ai parlé que des marchés de gros de l’électricité. Mais il y a aussi des curiosités dans le marché de détail. Voulant à tout prix arriver à une logique de marché, la Commission a imposé la concurrence entre les fournisseurs. Mais comme la création d’une véritable concurrence entre producteurs supposerait de casser le parc de production intégré avec une perte massive d’efficacité, et que transport et distribution sont des monopoles naturels, ces fournisseurs ne peuvent être que des intermédiaires, achetant de l’électricité sur les marchés de gros pour la revendre au détail. Et pour que ces gens puissent gagner leur vie, il fallait qu’il y ait une différence suffisante entre les cotisations sur ces deux marchés. Nos libéraux ont donc décidé de réglementer : d’un côté, on obligera EDF à vendre en gros à un prix inférieur à celui du marché par le biais de l’ARENH (« accès régulé au nucléaire historique »), de l’autre on fixera le tarif EDF de détail artificiellement haut, de manière à permettre aux marchands privés de faire des offres alléchantes. Tout ça a bien marché – surtout pour les intermédiaires – tant que les prix de gros étaient bas. Mais lorsque les prix s’envolent, l’ARENH – dont la quantité est limitée – ne suffit plus pour permettre de tenir les promesses faites aux clients pour qu’ils quittent l’opérateur historique. Ainsi donc les abonnés de Leclerc Energie, par exemple, ont été priés d’aller voir ailleurs, leurs offres alléchantes (« -10% par rapport au tarif EDF à vie » étant résiliées avec trois mois de préavis. Ce qui ne surprendra pas ceux qui se souviennent que, contrairement aux opérateurs publics, les opérateurs privés veillent à leurs intérêts, et pas à celui de leurs clients. Ces derniers se retrouvent donc sans fournisseur, obligés donc à revenir au « tarif régulé » qu’ils méprisaient tant la veille, pour se protéger des hausses sauvages… étant résiliées avec trois mois de préavis. Ce qui ne surprendra pas ceux qui se souviennent que, contrairement aux opérateurs publics, les opérateurs privés veillent à leurs intérêts, et pas à celui de leurs clients. Ces derniers se retrouvent donc sans fournisseur, obligés donc à revenir au « tarif régulé » qu’ils méprisaient tant la veille, pour se protéger des hausses sauvages…

Voilà pour l’électricité. Mais, me direz-vous, la question ne s’arrête pas là : l’augmentation du gaz ou celle des carburants est encore plus flagrante. Et là, ce n’est pas la construction européenne qui est en cause, mais la simple augmentation du prix de la matière première, gaz ou pétrole. C’est vrai… jusqu’à un certain point. Une des raisons est qu’il y a une certaine substituabilité des énergies. Avoir une électricité bon marché à long terme incite à des transferts entre les différentes sources d’énergie vers l’électricité. Le chauffage ou la cuisson électrique, tant décriés par les écologistes, en est un bon exemple. Et si les écologistes étaient moins bornés, on pourrait aussi utiliser le nucléaire pour produire de l’eau chaude pour le chauffage urbain. Moins de demande, c’est moins de dépendance et donc des prix plus bas. Une autre raison est que la libéralisation européenne s’est accompagnée d’une augmentation massive des besoins de transport routier, qui est un là aussi un élément de dépendance aux énergies fossiles.

Mais la raison la plus importante à mon sens est qu’on ne peut pas sans être hypocrite pleurer sur les effets dont on chérit les causes. Cela fait des années qu’on voit se développer des campagnes contre l’industrie pétrolière et gazière. Des militants font pression sur les banques pour qu’elles n’investissent plus dans la recherche, l’extraction, le raffinage d’hydrocarbures. En France, on a voté des lois visant à empêcher à terme la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur notre territoire. Les demandes de permis de recherche accordés au large de la Guyane ont été refusés, et ceux qui avaient été accordés ont été annulés de jure ou de facto. Je ne dis pas que ce soit bien ou que ce soit mal, mais il faut être cohérent : moins d’exploration, moins d’extraction, moins de raffinage, cela veut dire moins d’offre, et donc des prix qui montent. Un effet qui devrait être applaudi publiquement par les tous ceux qui nous parlent à longueur de journée du besoin de réduire la consommation d’hydrocarbures… qui curieusement sont bien discrets ces jours-ci.

Cette crise énergétique pourrait avoir du bon. Elle pourrait ouvrir les yeux même aux esprits les plus obtus l’inanité du système mis en place à Bruxelles. Ce qui, pour un gouvernement qui a autant investi symboliquement sur l’Europe serait désastreux. C’est pourquoi le gouvernement se mobilise. Le problème, c’est qu’il n’a pas vraiment beaucoup d’instruments pour agir sur le fond sans casser le système. Il y a quelque chose de délicieusement ironique à voir un gouvernement qui par ailleurs se proclame « libéral et européen » et qui prépare la disparition des tarifs réglementés annoncer un « blocage des prix du gaz » pendant un an et demi – « toute l’année 2022 Castex dixit.

Autant essayer de vider un lac avec une fourchette. Le problème des prix de l’énergie est structurel, et non conjoncturel. Sur un marché, les acteurs économiques choisiront naturellement la ressource la moins chère. Si l’on veut réduire notre dépendance aux hydrocarbures et au charbon et nos émissions de CO2, alors il nous faut une politique d’électricité décarbonée bon marché et de charbon et d’hydrocarbures chers. Ce qui suppose de mettre le paquet sur le nucléaire et les renouvelables dans le cadre d’un monopole de l’électricité – pour échapper à la tarification au prix marginal – d’un côté, et d’avoir le courage d’assumer la hausse du prix des ressources carbonées de l’autre. Augmenter le prix du CO2 ne sert à rien si ensuite on fait un chèque aux gens pour qu’ils puissent payer la différence…

Descartes

(1) Vous noterez que ce raisonnement repose sur le fait que la baguette est un bien non stockable. En effet, les stocks jouent un rôle de stabilisateur. Le producteur peut continuer à produire alors que les prix ne sont pas rémunérateurs, pour vendre plus tard lorsque les prix auront augmenté. Mais lorsque vous parlez de baguettes, de chambres d’hôtel ou d’électricité… ce mécanisme ne fonctionne pas. Vous ne produisez qu’en fonction du prix du jour, et non d’une vision de la variation des prix à long terme.

(2) Bien entendu, dans la réalité les choses sont beaucoup plus compliquées, puisqu’il y a plusieurs « marchés » : on peut acheter sur des contrats à long terme, ou bien sur la bourse « spot » la veille pour le lendemain. Mais si ce raisonnement est un peu simplificateur, il donne quand même une bonne idée du fonctionnement des choses.

(3) Ce raisonnement suppose, vous l’aurez noté, que le parc de production est en surcapacité, autrement dit, qu’il y a toujours une installation supplémentaire à appeler. Mais qu’est ce qui se passe dans le cas contraire, autrement dit, lorsque la demande dépasse les capacités de production ? Il est clair que le choix des clients qui se feront couper le courant est autant un problème économique que politique…

(4) Si l’on compte l’arrêt de Fessenheim, des centrales thermiques au charbon (Le Havre, Blénod, Hornaing, Lucy, Vitry…) et au fuel (Cordemais, Aramon, Martigues, Porcheville) on a retiré du service une dizaine de gigawatts de capacité en quinze ans…

https://descartes-blog.fr/2021/10/23/chere-energie/?unapproved=76734&moderation-hash=d420ff8e0e0087a0d7f4b2369c40dc81#comment-76734 |

| |  C'est juste, la seule différence est que les pavillons ont parfois la possibilité de se chauffer au bois dans un insert ou d'installer un chauffage aux granulés, mais le prix est exorbitant. C'est juste, la seule différence est que les pavillons ont parfois la possibilité de se chauffer au bois dans un insert ou d'installer un chauffage aux granulés, mais le prix est exorbitant.

Sinon c'est le chauffage au fuel, mais tous les carburants ont augmenté.

Edité le 30-09-2021 à 11:04:28 par Xuan

|

|

|