Sujet : Mali:effet domino dans toute la Francafrique? | |  Posté le 19-08-2020 à 19:01:26 Posté le 19-08-2020 à 19:01:26

| https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/19/apres-le-mali-a-qui-le-tour-l-afrique-de-l-ouest-sur-le-qui-vive_6049357_3212.html

Edité le 19-08-2020 à 19:03:43 par marquetalia

|

| |  Posté le 19-08-2020 à 19:07:11 Posté le 19-08-2020 à 19:07:11

| | La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des éléments clefs de l impérialisme français en Afrique,avec le Gabon et Djibouti, où il y a les dites "forces de présence";950 soldats en Côte d'Ivoire,et 350 au Sénégal. |

| |  Posté le 19-08-2020 à 19:09:33 Posté le 19-08-2020 à 19:09:33

| | Le sol africain brûle sous les pieds de la soldatesque française. |

| |  Posté le 19-08-2020 à 19:10:12 Posté le 19-08-2020 à 19:10:12

| Tu es vraiment nul au carré, 1) un lien vers le journal de l'Europe vaticane, et 2) non cliquable.

Si tes sources viennent du Monde, tu ferais mieux de ne pas polluer ce forum, on peut se passer facilement de la doctrine sociale et européiste de l'Eglise catholique que défend le Monde. |

| |  Posté le 19-08-2020 à 20:23:05 Posté le 19-08-2020 à 20:23:05

| Es tu vraiment sûr que "le Monde défende la doctrine sociale et europeiste de l Église catholique "?sache que les fascistes considèrent le journal "le Monde" comme une revue communiste,car elle condamnait lors de la bataille d Alger la torture par les paras de Bigeard et Massu.

Edité le 19-08-2020 à 21:05:57 par marquetalia

|

| |  Posté le 20-08-2020 à 05:38:21 Posté le 20-08-2020 à 05:38:21

| marquetalia a écrit :

Es tu vraiment sûr que "le Monde défende la doctrine sociale et europeiste de l Église catholique "?sache que les fascistes considèrent le journal "le Monde" comme une revue communiste,car elle condamnait lors de la bataille d Alger la torture par les paras de Bigeard et Massu. |

Je m'en tape de ce que disaient les journalistes du Monde au temps de la guerre d'Algérie. Ce sont les positions récurrentes de la direction éditoriale du Monde que je qualifie d'européistes et d'inspiration vaticane, ce qui va bien ensemble. S'en prendre au général Bigeard pour les crimes des armées françaises en Algérie, n'a pas empêché le Monde de soutenir Giscard qui en avait un de ses ministres ou Sarkozy lors de l'attaque de la Libye de Khadafi, attaque réussie pour établir les droits de l'homme comme on le voit de nos jours. |

| |  Posté le 20-08-2020 à 09:09:10 Posté le 20-08-2020 à 09:09:10

| Rassure toi,je ne me laisse pas manipuler par le journal"le Monde",je préfère de loin "le Monde Diplomatique", même si les analyses du "Diplo"sur la Chine Populaire où la Biélorussie sont troskysantes.

Edité le 20-08-2020 à 10:31:52 par marquetalia

|

| |  Posté le 20-08-2020 à 09:13:20 Posté le 20-08-2020 à 09:13:20

| | L intervention atlantiste en Libye a semé le chaos. |

| |  Posté le 20-08-2020 à 12:18:18 Posté le 20-08-2020 à 12:18:18

| | Mais y’a que toi qui vient nous soûler avec la Théologie de la Libération dans divers sujets du forum. T’es un troll |

| |  Posté le 20-08-2020 à 15:49:04 Posté le 20-08-2020 à 15:49:04

| Quel rapport entre tes interventions et le sujet que tu as ouvert ?

Tu cites un article du monde qui fait l'impasse sur la présence française et tu pars en vrille sur la Théologie de la Libération puis sur l 'Islam radical avec une attaque injustifiée sur la "tendance pro-islamiste" de Grecfrites. C'est quoi cette polémique

Cesse de divaguer dans tous les sens en accusant les uns et les autres. Tu gaves là.

Si tu veux poursuivre sur ce sujet tu retires tes critiques inacceptables et tu poursuis sur le Mali. |

| |  Posté le 21-08-2020 à 15:19:43 Posté le 21-08-2020 à 15:19:43

| | La présence militaire française au Mali est plus que compromise... |

| |  Posté le 22-08-2020 à 12:56:45 Posté le 22-08-2020 à 12:56:45

| | @ Pzorba 75,crois tu vraiment que le journal"le Monde"soit réellement pro-vaticanais? franchement,je doute de la véracité de tes propos,puisque "le Monde" soutient des lois qui vont contre les intérêts de l Église catholique... |

| | | |  Posté le 05-02-2021 à 19:02:59 Posté le 05-02-2021 à 19:02:59

| Le bombardement dans la région de Bounti pourrait être un scandale d'État si cela venait se confirmer. Même si les preuves accablantes paraissent toutes les semaines grâce au travail de Wassim Nasr, journaliste français spécialisé sur les mouvements jihadistes.

Cela devrait servir de goutte d'eau pour ramener les troupes françaises en France. Les soldats français se font décimer là-bas, les civils maliens, burkinabés et nigériens se font massacrer également, personne n'y gagne si ce n'est le Grand Capital français.

Des évènements comme ceux de Bounti pourrait servir de justifications aux jihadistes afin de s'ancrer idéologiquement et militairement dans la population. |

| |  Posté le 05-02-2021 à 19:22:15 Posté le 05-02-2021 à 19:22:15

| L intervention française au Sahel n est pas liée au Grand Capital ;dans l article du Monde Diplomatique de ce mois ci,qui parle expressément du massacre de Bounti , Philippe Leymarie écrit "...l accusation de pillage du sous-sol paraît peu étayée : à l exception du gaz algérien et de l uranium du Niger-dont l exploitation est devenue moins rentable et pourrait être abandonnée à terme-,les importations d hydrocarbures et de minerais africains par la France proviennent surtout du Nigeria anglophone et de l Angola lusophone.Etude faite,il n existe pas de véritable corrélation entre les zones d intervention française et la localisation des principaux intérêts de Paris sur le continent.Ancien colonel de marine devenu historien, Michel Goya évoque un "fantasme";M.Ould-Abdallah,une ""aberration";la chercheuse Caroline Roussy ,de l Institut des Relations internationales et stratégiques (IRIS),une "théorie du complot aberrante".

Edité le 05-02-2021 à 21:27:51 par marquetalia

|

| |  Posté le 05-02-2021 à 19:24:44 Posté le 05-02-2021 à 19:24:44

| | L article est "L armée française doit elle quitter le Sahel?" |

| |  Posté le 05-02-2021 à 19:48:33 Posté le 05-02-2021 à 19:48:33

| Le complexe militaro-industriel français, y prend sa part. Des entreprises comme Areva également.

D'autant plus qu'il n'y a pas que les ressources géologiques, mais également les accords diplomatiques avec les dirigeants, la formation de personnel militaire locaux également. Certains secteurs économiques de pays africains permettent à des entreprises française de prendre pieds en Afrique. |

| |  Posté le 05-02-2021 à 20:46:44 Posté le 05-02-2021 à 20:46:44

| Grecfrites a écrit :

Le complexe militaro-industriel français, y prend sa part. Des entreprises comme Areva également.

D'autant plus qu'il n'y a pas que les ressources géologiques, mais également les accords diplomatiques avec les dirigeants, la formation de personnel militaire locaux également. Certains secteurs économiques de pays africains permettent à des entreprises française de prendre pieds en Afrique. |

Edité le 05-02-2021 à 20:47:36 par marquetalia

|

| |  Posté le 05-02-2021 à 22:02:48 Posté le 05-02-2021 à 22:02:48

| | Alors par quoi serait-elle motivée selon toi ? |

| |  Posté le 05-02-2021 à 22:39:47 Posté le 05-02-2021 à 22:39:47

| Je te signale que les députés de LFI-parti dont tu espères la victoire en 2022- n ont pas voté contre les crédits de guerre de l opération Chamall au Levant.

Edité le 05-02-2021 à 23:44:02 par marquetalia

|

| |  Posté le 06-02-2021 à 05:30:09 Posté le 06-02-2021 à 05:30:09

| marquetalia a écrit :

Si les formations m-l commencent à être bienveillantes vis à vis des djihadistes |

Affabulation !!!!!! Extrapolation !!!! |

| |  Posté le 06-02-2021 à 09:33:53 Posté le 06-02-2021 à 09:33:53

| marquetalia a écrit :

Par la nécessité de combattre l hydre que constitue le terrorisme djihadiste. |

D'accord, donc aucune remise en question du discours gouvernemental de ta part. Les justifications officielles tu les considères vraies et Le Drian, Parly, Hollande, Macron passent pour paroles d'évangiles.

Pourrais-tu me rappeler les liens entre AQMI et les attentats en France ? Entre Boko Haram et les attentats en France ?

De la même manière, quid des djihadistes au Yemen, pourquoi la France n'intervient pas militairement là-bas ? Idem au Pakistan ou aux Philippines. Pourtant "l'hydre" a aussi des ramifications dans ces zones.

Pour finir, cesse de m'insulter en parlant de complaisance avec les islamistes. |

| |  Posté le 06-02-2021 à 10:17:47 Posté le 06-02-2021 à 10:17:47

| marquetalia a écrit :

...la guerre au Sahel n est pas motivee par ies intérêts du Grand Capital français. |

|

| |  Posté le 07-02-2021 à 09:38:02 Posté le 07-02-2021 à 09:38:02

| Boko Haram combat au Nigeria anglophone qui est,avec l Angola lusophone,le principal fournisseur africain d hydrocarbures et de minerais à la France.d où les discours de Bernard Henry Levy en faveur d un engagement ouest européen au Nigeria,BHL se fout éperdument des chrétiens égorgés dans l ancienne colonie britannique,il verse des larmes de crocodile sur les victimes de l integrisme islamiste.

Edité le 07-02-2021 à 09:39:49 par marquetalia

|

| | | |  Posté le 31-03-2021 à 19:20:41 Posté le 31-03-2021 à 19:20:41

| | Au Mali, la «bavure mortelle de Barkhane» renforce le sentiment anti-français

18:50 31.03.2021(mis à jour 18:57 31.03.2021)URL courte

Par Manal Zainabi - https://fr.sputniknews.com/afrique/202103311045423337-au-mali-la-bavure-mortelle-de-barkhane-renforce-le-sentiment-anti-francais/

Très attendues, les conclusions de la dernière enquête des experts de la MINUSMA, révélées mardi 30 mars, sont accablantes pour la force Barkhane. Les troupes françaises y sont accusées d’avoir tué 19 civils, début janvier. Déjà fortement prégnant au Mali, le sentiment anti-français s’en trouve exacerbé.

Attaque contre des djihadistes ou bavure sur des civils? Les experts de la division des droits de l’homme de l'Onu viennent de trancher au sujet des événements qui ont secoué le Mali le 3 janvier dernier. Dans leur rapport publié mardi 30 mars 2021, il ne fait pas l’ombre d’un doute, selon eux, que la frappe aérienne conduite par des éléments de la force Barkhane au début de cet année, à Bounti, village de la région de Douentza au centre du Mali, a bien causé la morts d’au moins 19 civils.

Habitants tous à Bounti, les victimes maliennes étaient regroupées ce jour-là pour célébrer une cérémonie de mariage, selon l’enquête menée par des experts de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Leurs conclusions désavouent la version défendue bec et ongles jusqu’ici par les autorités militaires et politiques françaises. Celles-ci affirmaient que cette frappe avait ciblé uniquement des djihadistes. Sauf que les soupçons exprimés par des associations locales et des témoins sur place, qui évoquaient dès le début plusieurs dizaines de victimes civiles, ont été confirmés par les enquêteurs.

«Au terme de l’enquête, la Mission des Nations unies au Mali est en mesure de confirmer la tenue d’une célébration de mariage qui a rassemblé, sur les lieux de la frappe, une centaine de civils» , écrivent les 15 enquêteurs onusiens dès la première page de leur rapport, rendu public mardi 30 mars. Et ces mêmes auteurs d’ajouter: «il y avait (certes) cinq personnes armées, membres présumés de la katiba Serma... (Mais) le groupe touché était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire» .

Pour rappel, la katiba Serma est un groupe terroriste local affilié au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance djihadiste elle-même affiliée à Al-Qaïda*. D’après les conclusions de l’enquête de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, au moins 22 personnes au total ont été tuées dans la frappe du 3 janvier, dont trois membres présumés de cette katiba. Les deux autres djihadistes présumés auraient quitté le lieu du rassemblement avant la frappe française, selon les nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs.

«Cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités, notamment le principe de précaution qui nécessite de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires» , martèle la MINUSMA dans son rapport.

Interrogé par Sputnik sur cette affaire, Séga Diarrah, politologue malien et auteur de l’ouvrage «Il est temps de décider: Réflexion et propositions pour une modernisation des institutions et le retour d’une paix durable au Mali» paru en 2015, estime que c’est la crédibilité de la MINUSMA et celle de la force Barkhane qui se trouvent en jeu:

«Pour la crédibilité de sa mission au Mali, l’Onu ne pouvait pas rester les bras croisés face à la persistance dans l’opinion publique des allégations de bavures attribuées à l’armée française à Bounti. Pour les mêmes raisons, les forces armées françaises continuent de nier farouchement toute bavure» .

L’Onu accuse, la France récuse

Ce nouvel épisode malheureux, dans la guerre interminable que mènent depuis janvier 2013 quelque 5.100 soldats français dans le cadre de l’opération Barkhane contre les groupes djihadistes au Sahel, pourrait être intitulé «19 morts, trois bombes et deux versions». Car près de trois mois après les faits, deux versions irréconciliables des événements continuent de s’opposer frontalement. La version des autorités françaises également défendue par l’armée malienne et celle des locaux, appuyée désormais par la MINUSMA. Les deux sont diamétralement opposées.

À Paris, depuis l’éclatement de cette affaire, l’état-major français des Armées assure que, le 3 janvier vers 15 heures, deux Mirages 2000 de la force Barkhane ont bien frappé un rassemblement «d’une quarantaine d’hommes adultes dans une zone isolée» , mais que les victimes appartenaient toutes à un «groupe armé terroriste formellement identifié comme tel» . D’ailleurs, moins d'une demi-heure après l'annonce des conclusions de l'Onu par l'agence France-Presse (AFP), Paris a réitéré sa position. Dans un communiqué, le ministère des Armées a démenti toute bavure au Mali en émettant, au passage, des réserves quant à la méthodologie retenue par les investigateurs de la MINUSMA. Le même ministère affirme ne pouvoir « considérer que ce rapport apporte une quelconque preuve contredisant les faits» .

Le 20 janvier dernier, la ministre française des Armées, Florence Parly, est même allée jusqu’à évoquer une «guerre informationnelle», en affirmant devant les sénateurs français:

«Il n’y a pas eu de dommage collatéral observé. On a entendu parler d’un mariage: il n’y a pas eu de rassemblement festif à l’endroit où la frappe est intervenue» . La ministre avait alors justifié le refus de la France de diffuser des images de la frappe polémique par le fait que «montrer les images, c’est montrer à notre ennemi ce que nous voyons de lui» .

À Bounti, l’association culturelle peule Tabital Pulaaku a été la première à parler de bavure militaire de Barkhane. Elle assure, depuis le jour de l’incident, que les frappes aériennes françaises ont tué au moins 19 civils. Ce bilan chiffré corrobore celui fraîchement révélé par les enquêteurs de la MINUSMA. L'ONG malienne avait même publié une liste nominative des victimes. Aussitôt après la reprise de ce document dans les réseaux sociaux, il s’en est suivi une avalanche de témoignages épidermiques de villageois de la région. S’exprimant sur la Toile ou dans des médias locaux, tous confirment la version rejetée par Paris. C’est cette levée de boucliers, dont l’ONG Human Rights Watch s’est fait l’écho, qui a poussé les éléments de la MINUSMA a dépêché une mission d’enquête sur les lieux.

«Partout au Mali, la polémique n’a pas cessé d’enfler depuis hier mardi. Ici, une forme d’incompréhension et de colère profondes dominent, suite aux récents événements de Bounti et surtout après la confirmation de la MINUSMA. Une chose est sûre: l'armée française qui n'est plus du tout vue par la population comme une force de libération, comme c'était le cas en janvier 2013, s’en trouve encore plus affaiblie aux yeux des Maliens. Les doutes quant à l'efficacité, la pertinence et la justification de sa présence dans le pays sont de plus en plus généralisées» , décrit Séga Diarrah au micro de Sputnik.

«Constituant la plus sérieuse mise en cause d'une opération de la force Barkhane par les Nations unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013, l’enquête de la MINUSMA risque d'alimenter une hostilité déjà grandissante vis-à-vis des troupes françaises au Mali», poursuit le politologue et auteur malien interrogé par Sputnik.

Une interminable guerre

Neuf longues années après le déclenchement de l’intervention militaire française au Mali, le bilan de la force Barkhane est très mitigé aux yeux de la population malienne qui est épuisée par la guerre, à en croire Séga Diarrah, fin connaisseur des affaires maliennes.

«Les résultats ne suivent pas. L’insécurité est omniprésente et les attaques terroristes continuent. La situation sécuritaire au Mali s’est même fortement dégradée depuis le début de cette année. Les groupes terroristes perturbent aujourd’hui l’activité économique dans presque 80% du territoire malien. Même les récoltes ne seront pas bonnes à cause de cette menace résiduelle. Les violations des droits humains sont en augmentation par rapport à la même période de l’année dernière» , affirme-t-il. Et l’analyste d’ajouter: «Comme pour ne rien arranger, le bombardement présumé de civils doublé du déni de reconnaissance des autorités françaises vient mettre de l'huile sur le feu. Ces récents événement sont venus renforcer ce sentiment anti-français chez les Maliens qui souhaitent plus fortement que jamais le retrait de la force Barkhane du pays.» |

| |  Posté le 18-08-2021 à 17:19:22 Posté le 18-08-2021 à 17:19:22

| | Mali : un an après le coup d'Etat, Bamako craint de partager le sort de Kaboul

Après plus de huit ans d'engagement, Paris prévoit de fermer d'ici le début de 2022 les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, dans le nord.

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/mali-un-an-apres-le-coup-d-etat-bamako-craint-de-partager-le-sort-de-kaboul_4741191.html

franceinfo avec AFP

France Télévisions

Publié le 18/08/2021 15:58

Les événements d'Afghanistan éveillent chez certains Maliens le spectre d'une chute de Bamako après un désengagement partiel français, tant l'horizon sécuritaire et politique demeure sombre un an après le coup d'Etat qui a porté les colonels au pouvoir.

"Retrait annoncé de la force française sur le sol malien : faut-il s'attendre au même scénario qu'à Kaboul" , titrait mercredi 17 août le journal Le Soir de Bamako, après l'effondrement subit du régime afghan, consécutif au retrait militaire américain et face aux insurgés talibans. En 2013, les soldats français avaient enrayé la progression des jihadistes, qui contrôlaient le nord du Mali et progressaient vers le centre, faisant craindre la prise de Bamako. Après plus de huit ans d'engagement, Paris prévoit de fermer d'ici le début de 2022 les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, dans le nord.

Etats faibles

La France devrait maintenir à terme entre 2 500 à 3 000 hommes dans la région, contre 5 100 engagés aujourd'hui au Sahel. Une diminution qui fait craindre que certaines zones ne passent complètement aux mains des jihadistes, tant les Etats locaux semblent dans l'incapacité de restaurer leur autorité dans ces vastes bandes désertiques et extrêmement pauvres. "Chaque année la situation se dégrade et sans la présence de l'armée française, une ville comme Gao peut tomber en moins de 30 minutes... Ce n'est que grâce au dispositif sécuritaire des partenaires (principalement forces françaises et de l'ONU, ndlr) que les grandes villes du Nord sont toujours sous contrôle de l'État", souligne Mohamed Dicko, 24 ans, étudiant à la faculté de médecine de Bamako.

"Frustrations contre l'Etat"

Les violences au Mali, qui ont débuté par des rébellions indépendantiste, puis jihadiste dans le Nord, se sont ensuite propagées au centre et au sud du pays, se mêlant à des conflits intercommunautaires et à des attaques crapuleuses dans des zones où l'influence de l'Etat est très faible. Le phénomène s'est étendu au Burkina Faso et au Niger voisins, où opèrent également des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation Etat islamique.

"Une psychose générale s'installe dans la région, mais les contextes sahéliens et afghans sont très différents. Une leçon est commune toutefois : malgré la puissance de feu déployée, le tout militaire ne peut pas être la solution"

Baba Dakono, analyste politique. à l'AFP

Selon l'analyste politique, basé à Bamako, "il faut ouvrir des discussions, par le bas, avec toutes les communautés, y compris les parias des groupes armés. La question idéologique n'occupe qu'une portion congrue de leurs discours. Il y a surtout des revendications politiques, des frustrations contre l'Etat" . Les Maliens et leurs partenaires conviennent de longue date que le pays ne sortira pas de la tourmente sans solution politique, qu'elle implique ou non des discussions avec les jihadistes, auxquels les militaires au pouvoir sont ouverts et la France opposée.

"Coup d'Etat dans le coup d'Etat"

Le pessimisme règne un an après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 à la suite de plusieurs mois de manifestations contre la corruption et l'impuissance de l'Etat face à la violence. L'insécurité continue de s'étendre, la crise sociale persiste et les avancées politiques sont lentes. Le nouvel homme fort, le colonel Assimi Goïta, s'est engagé à céder la place à des civils, après des élections prévues en février 2022, une échéance qui paraît de plus en plus difficilement tenable et qu'il n'a même pas évoquée mardi soir 16 août, lors d'une allocution télévisée célébrant l'anniversaire du coup d'Etat. Il s'est contenté de promettre "des élections transparentes aux résultats incontestables" . Le colonel Goïta a écarté en mai 2021 les autorités intérimaires que les militaires avaient eux-mêmes mises en place, et s'est imposé en juin comme président de la transition à l'issue d'un "coup d'Etat dans le coup d'Etat" , selon la formule du président français Emmanuel Macron.

"Au Sahel, la guerre en cours ne peut pas être gagnée avec les mêmes armées étrangères qui ne l'ont pas gagnée en Afghanistan, mais aussi, avec le même type de dirigeants corrompus "

Moussa Tchangari, figure de la société civile au Niger à l'AFP

"Cette guerre, si elle doit être gagnée, ne le sera qu'avec la construction d'un nouveau contrat politique et social restituant au peuple sa souveraineté et créant les conditions d'une vie digne pour les millions de personnes qui en sont aujourd'hui privées" , a-t-il insisté. |

| |  Posté le 29-04-2022 à 08:37:01 Posté le 29-04-2022 à 08:37:01

| Le Mali accuse la France d'espionnage après une vidéo de drone

Par AFP

Publié: 27 avril 2022 18:09

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260496.shtml

Le Mali a accusé mardi l'armée française d'"espionnage" et de "subversion" lorsqu'elle a utilisé un drone pour filmer ce que la France a qualifié de mercenaires enterrant des corps près d'une base militaire.

Le drone a survolé "illégalement" la base de Gossi le 20 avril, au lendemain de la restitution du site par les forces françaises au Mali, a indiqué la junte dans un communiqué.

Le lendemain, l'armée française a partagé une vidéo qui, selon elle, montrait des mercenaires russes couvrant des corps avec du sable pour accuser à tort les troupes qui partaient de crimes de guerre.

Plus tôt mardi, l'armée malienne a annoncé une enquête sur la découverte d'un charnier à la base de Gossi.

L'armée a déclaré avoir trouvé la tombe le lendemain de la publication des images et a affirmé que le stade avancé de putréfaction des corps excluait la responsabilité des soldats maliens. Il a par la suite accusé la France d'espionner et de tenter de salir la réputation des forces maliennes avec la vidéo filmée par drone.

"Ce drone était présent (...) pour espionner nos braves FAMa [forces armées maliennes]", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maiga. "En plus de l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant de fausses images montées en épingle pour accuser les FAMa de responsabilité dans le meurtre de civils, dans le but de ternir leur image."

Bamako a déclaré que "des avions étrangers, notamment exploités par les forces françaises" avaient délibérément violé l'espace aérien malien plus de 50 fois depuis le début de 2022.

La France, l'ancienne puissance coloniale du Mali, met fin à son opération militaire anti-djihadiste de près de dix ans dans cet État d'Afrique de l'Ouest.

Mais en février, Elle a décidé de retirer ses troupes après s'être brouillée avec la junte militaire.

Edité le 29-04-2022 à 08:38:32 par Xuan

|

| |  Posté le 14-06-2022 à 23:29:12 Posté le 14-06-2022 à 23:29:12

| | Les militaires français ont remis à l'armée malienne la base de Ménaka. |

| |  Posté le 26-06-2022 à 17:06:46 Posté le 26-06-2022 à 17:06:46

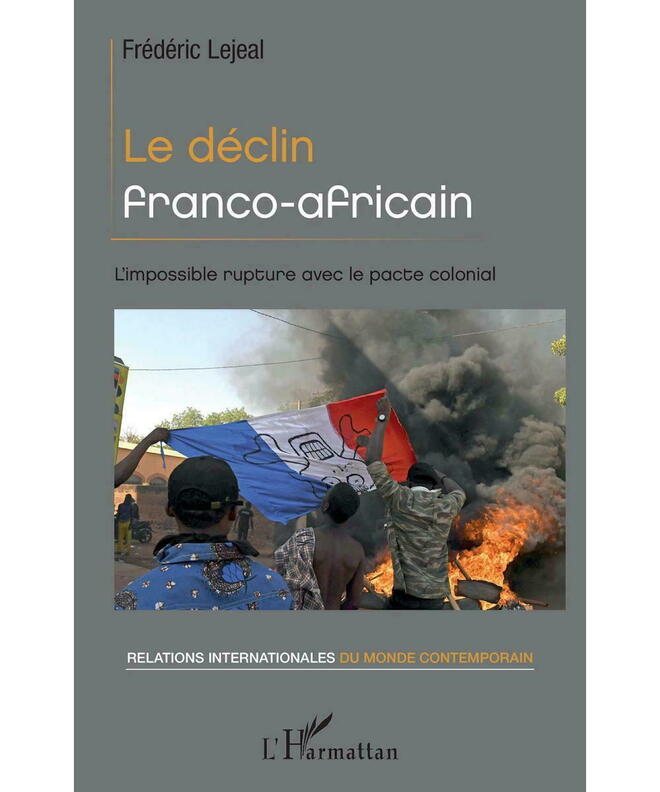

| | Frédéric Lejeal : « L’Afrique ne souhaite plus un tête-à-tête avec la France »

ENTRETIEN. Pourquoi et comment la France a-t-elle perdu son influence en Afrique ? Éléments de réponse avec Frédéric Lejeal, récent auteur d’un essai sur le sujet.

https://www.lepoint.fr/tiny/1-2480919 #Afrique via @LePoint

Propos recueillis par Viviane Forson

Publié le 25/06/2022 à 10h37 - Modifié le 25/06/2022 à 17h22

La synthèse que nous livre Frédéric Lejeal* dans son dernier essai Le Déclin franco-africain, l'impossible rupture avec le pacte colonial** invite véritablement à braquer le regard sur la réalité des liens entre la France à l'Afrique. Pour ce faire, l'auteur a choisi de plonger dans le passé pour mieux tirer les fils d'une histoire sur laquelle les nombreux témoignages recueillis sont autant de pistes de réflexion. Alors que le président Emmanuel Macron, qui cherche les voies et moyens de refonder les relations franco-africaines, entame son second mandat, Frédéric Lejeal s'est confié au Point Afrique sur le regard qu'il pose sur ses constats.

Le Point Afrique : Quelles réflexions et constats vous ont menés à l'écriture de ce livre et surtout pourquoi maintenant ?

Frédéric Lejeal : Cet ouvrage est, en premier lieu, le fruit de trente ans d'observation de la relation franco-africaine depuis le second mandat de François Mitterrand. D'abord en tant qu'étudiant, au début des années 90, à Paris, aux côtés de professeurs comme l'historien Elikia M'Bokolo. Ensuite comme journaliste au sein de plusieurs rédactions, puis à la tête de La Lettre du Continent, publication confidentielle tournée vers l'axe franco-africain. Durant toutes ces années, j'ai assisté à la lente décomposition de la relation bilatérale du fait d'un délitement progressif des institutions, des ministères dédiés, de l'expertise technique ou, plus globalement, d'une perte d'appétence des acteurs publics comme privés.

Je pourrais multiplier les exemples. L'appareil décisionnaire français continue par ailleurs de se caractériser par un désintérêt pour l'Afrique, qui reste systématiquement appréhendée à travers les prismes sécuritaires et migratoires, alors qu'on ne cesse d'en faire la planche de salut de la croissance économique.

Ce déclin s'explique également par nombre de décisions ou de discours qui, de la dévaluation du franc CFA en 1994 à l'intervention de la France lors de la crise post-électorale ivoirienne en 2011 en passant par les propos de Nicolas Sarkozy à Dakar, en 2007, ou le rôle de la France dans la chute de Mouammar Kadhafi, leader apprécié du continent, ont braqué les opinions publiques et choqué la conscience collective africaine. En quelques années, nous sommes passés d'une entente cordiale à de l'incompréhension, puis de la défiance à un désamour.

Il m'est apparu, en second lieu, urgent d'écrire ce livre au terme du mandat d'Emmanuel Macron, président des plus paradoxaux. Paradoxal car, très jeune, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est avec une velléité de réinscrire cette relation dans un nouvel espace-temps, avant de se confronter, comme tous ses prédécesseurs, aux durs pépins de la réalité, qui l'ont obligé à conserver tous les stigmates de ce que je nomme le « pacte colonial ». La déception des populations et des élites africaines, qui entrevoyaient un changement de paradigme après d'innombrables tentatives avortées depuis François Mitterrand, n'en a été que plus forte. Emmanuel Macron fut le plus jeune président français, mais le plus conservateur dans son approche avec « les pays du champ ». D'où des réactions d'hostilité en chaîne dans la zone d'influence francophone. Je ne me souviens pas d'un tel ressentiment, y compris dans des pays comme le Tchad ou le Sénégal, où celui-ci était imperceptible. J'ai voulu en décrypter les raisons.

À LIRE AUSSI Emmanuel Macron et l'Afrique : « Les résultats sont mitigés »

Si l'on observe sur le temps long la capacité de la relation franco-africaine à évoluer pour s'adapter aux transformations historiques, géopolitiques, économiques et dans le même temps l'abondante littérature sur le thème du déclinisme, est-ce qu'il n'y a pas lieu, finalement, de se méfier des effets d'optique ?

J'estime, au contraire, que la relation franco-africaine n'a pas du tout évolué dans ses fondements et son mode opératoire, et c'est précisément ce qui précipite son déclin dans cette partie du monde. Certes, elle s'est adaptée aux évolutions géopolitiques du continent. Les problématiques ne sont bien évidemment plus celles des années 1960, voire 1990. Mais elle n'a saisi aucune des mutations profondes qu'ont connues les sociétés africaines au cours des trois dernières décennies. Elle est restée obnubilée par la stabilité de son pré carré au prix d'un soutien aveugle à des pays clientélistes fidèles et francophiles, mais aussi et surtout autocratiques et, partant de là, rejetés localement. On pense aux régimes gabonais, togolais, ivoirien, tchadien ou encore camerounais. Lorsque Paris exfiltre Blaise Compaoré en octobre 2014, cela participe de la même posture. Ces ingérences permanentes, ces prises de position privent les populations de la capacité d'écrire leur propre histoire. Pire, cette relation est demeurée verticale au moment où les sociétés civiles ont émergé avec un mode d'expression directe contournant les canaux usuels d'opposition politique. Or, ces nouvelles formes d'expression fabriquent du politique. On l'a vu au Sénégal avec la tentative de 3e mandat de Wade torpillée par le mouvement « Y en a marre », au Tchad ou encore au Burkina Faso. Les ignorer, c'est ignorer ce qui se joue sur ce continent.

Lorsque je parle d'impossible rupture du pacte colonial, c'est pour mieux évoquer la sédentarité de cette politique. Qu'est-ce que ce pacte ? Qu'est-ce qui le définit ? Il s'agit de l'ensemble des dispositifs – militaires, politiques, économiques et culturels – installés par la France au lendemain des indépendances en vue de préserver ses intérêts. Ils sont constitutifs d'un néocolonialisme rampant. Militairement, il s'agit par exemple du maintien de bases prépositionnées. À ce jour, la France est la seule ancienne puissance coloniale européenne à quadriller encore toute l'Afrique grâce à ces dispositifs, de Dakar à Djibouti en passant par Abidjan ou Libreville. 62 ans après les indépendances, des soldats de cet ex-colonisateur se trouvent ainsi physiquement présents dans des pays souverains. C'est aussi improbable qu'étonnant lorsque l'on sait que ces bases n'ont qu'une fonction utilitariste, mais également une charge symbolique extrêmement forte auprès de la jeunesse. Ce sont également les accords de coopération militaire passés avec les pays, dont beaucoup servent à appuyer des régimes peu en prise avec la bonne gouvernance. Économiquement, la France subsiste à travers le franc CFA, dont la réforme annoncée en 2019 a accouché d'une réformette.

Culturellement, enfin, Paris continue d'utiliser un instrument comme la Francophonie pour satisfaire ses desseins politiques. La nomination de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en 2018, est exemplaire sur ce point. Toutes ces orientations mêlées au passif de la France en Afrique font que ce pays est perçu, à tort ou à raison, comme un facteur d'ingérence permanent, de soutien aux autocraties. Emmanuel Macron, sous de faux airs de modernité, a poursuivi cette voie. Je ne dis pas qu'il faille rompre diplomatiquement avec des pays peu regardants sur les libertés ou qu'il faille faire de la politique en consultant quotidiennement le rapport d'Amnesty International. Pour autant, nul ne force le chef de l'État français à faire du zèle comme le fait de se précipiter aux obsèques d'Idriss Déby Itno, en avril 2021, pour, de fait, apporter sa caution morale à la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir à la suite de ce décès. Ce type d'attitude est absolument catastrophique dans le message qu'elle est supposée adresser aux populations. Ce qui fait défaut à la France, c'est son manque de retenue et de mise à distance salutaire avec certains régimes.

À LIRE AUSSI Retrait français du Mali : les raisons d'un imbroglio

À quel moment le thème de la sécurité s'est-il imposé comme seule grille de lecture pour la politique africaine de la France ?

Ce thème forme l'ossature de cette relation à tel point que la majorité des responsables traitant de l'Afrique à Paris viennent du ministère de l'Armée ou du renseignement. C'est le cas actuellement du conseiller Afrique d'Emmanuel Macron, Franck Paris, ou de Christophe Bigot, patron de l'Afrique au Quai d'Orsay, ou de son prédécesseur Rémi Maréchaux, actuel ambassadeur de France en Ethiopie. Ce facteur tient à l'histoire de cette relation. Depuis les premières explorations jusqu'aux opérations extérieures (opex) telles Barkhane – la plus récente – en passant par la conquête coloniale, la France n'a finalement jamais cessé de faire la guerre en Afrique, d'où une prépondérance du facteur militaire. Ce dernier sert la grandeur de l'Hexagone. Il alimente son rayonnement international. Grâce à l'Afrique, la France est « la plus grande des puissances moyennes », comme il est coutume de dire. Sans ce continent, elle se bornerait à ses frontières, sans aura mondiale. Ce facteur ne cesse d'alimenter un sentiment de puissance. Il entend parallèlement préserver les anciens pays conquis d'influences autres que tricolores. Durant la guerre froide, ce militarisme s'est ainsi efforcé d'empêcher les deux grandes puissances – États-Unis et URSS – d'exporter leur conflictualité dans le pré carré francophone. De nombreuses opex ont été montées pour sauver des chefs d'États-amis proches du camp occidental comme celui de Gnassingbé Eyadema en 1986 ou pour défendre des pays de visées socialisantes. C'est le cas de l'opération Épervier au Tchad contre la Libye.

Depuis la fin de la guerre froide, ces interventions revêtent un aspect faussement humanitariste, comme au Rwanda, mais pour un objectif identique : sauvegarder les intérêts de la sphère francophone. Cette ligne de conduite est constante et quasi obsessionnelle. On compte pas moins de 70 interventions militaires de la France en Afrique depuis les années 1960, ce qui est pour pathogène. La France tente aujourd'hui de sauvegarder militairement ce qu'elle ne peut plus faire diplomatiquement ou économiquement faute de moyens. Le facteur militaire sert de paravent à une influence en déshérence. Pendant qu'elle multiplie les interventions à fonds perdu, ses concurrents font du business, lui taillent des croupières ou organisent de vastes sommets économiques.

Est-ce que les récentes tensions entre certains États africains et la France ne sont pas seulement conjoncturelles ? Pour le cas de l'Afrique francophone, des pays comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire ont plusieurs fois exprimé des velléités de sortie de la tutelle française…

Le ressentiment anti-français a toujours existé, mais il prend une proportion inédite. Il semble innerver toutes les couches des sociétés, du paysan au fonctionnaire en passant par les étudiants et les élites, qui se détournent de plus en plus de Paris à la faveur d'affaires politico-médiatiques comme celle des « biens mal acquis » ou de débats jugés stigmatisants. Les débats sur l'immigration par exemple semblent toujours exclusivement pointer et cibler les Africains. Paris aurait dû voir dans les sifflements essuyés par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy aux obsèques d'Omar Bongo, en 2009, les signes inquiétants de cette dégradation. Certes ces pays ne sont pas sortis du système, mais ils prennent sérieusement leurs distances, comme l'illustre le Gabon. Ce pays phare de la Françafrique ne regarde plus du tout vers Paris. Son président est anglophile. Il possède une résidence à Londres. Il a fait entrer le Gabon au sein du Commonwealth. Pour mon livre, je me suis entretenu avec plus de 80 responsables et influenceurs africains. J'ai été stupéfait par leur vision unanime extrêmement critique et sévère sur cette relation alors même qu'ils ne sont pas sous influence.

À LIRE AUSSI Burkina : ce que dit le blocage du convoi militaire français à Kaya

Quelle est la part de responsabilité des États africains, notamment francophones, dans cet état de fait ?

Elle est majeure. On sait que les présidents influents en France comme Senghor, Bongo ou Houphouët ont longtemps déterminé la politique africaine en étant même à l'origine de décisions comme le remerciement des ministres de la Coopération Jean-Pierre Cot ou Jean-Marie Bockel ou le soutien de Paris à la sécession biafraise. Dans cette relation clientéliste, les États francophones sont éminemment comptables de la perpétuation d'une relation enkystée en ce qu'ils ont toujours encouragé un statu quo favorable à leurs intérêts. Ils ont monnayé leur soutien à la France en échange de la garantie que Paris soutiendrait leur politique en Afrique et ne serait pas trop regardant sur leur situation intérieure. Le régime d'Idriss Deby est exemplaire sur ce point. Ce président a joué sur son soutien inconditionnel à la France dans la lutte antiterroriste moyennant de ne pas être critiqué sur la situation catastrophique des droits de l'homme dans son pays.

À LIRE AUSSI Relation Afrique-France : un nouveau chemin ?

Votre ouvrage évoque très peu les luttes et les rivalités encore en cours entre les dirigeants africains. N'est-ce pas dédouaner un peu trop rapidement les responsabilités africaines dans l'absence de prise en compte de la voix de l'Afrique sur les grandes questions internationales comme actuellement concernant la guerre en Ukraine ?

L'ouvrage se borne à la relation bilatérale. Il ne traite pas de géopolitique ou de politique africaine, qu'elle soit nationale ou internationale. Ce qui est intéressant dans le dossier ukrainien, c'est qu'il dénote lui aussi le déclin français. Auparavant, les pays africains étaient solidaires de Paris et suivaient en bloc ses orientations ou ses votes aux Nations unies par exemple. Dans les années 1960, ils ont soutenu ses essais nucléaires au Sahara au grand dam de pays comme le Nigeria, qui a aussitôt rompu ses relations diplomatiques. On retrouve ce suivisme avec l'Irak, en 2003. La guerre en Ukraine révèle, inversement, un émiettement de cette solidarité circonstancielle. Les pays francophones, dont certains très proches à l'instar du Sénégal, ne sont plus enclins à s'aligner sur les positions françaises, y compris sur des sujets aussi graves que l'invasion d'un pays souverain par la Russie. Cela prouve à quel point l'Afrique ne souhaite plus d'un tête-à-tête avec la France, mais au contraire ménager l'ensemble de ses partenaires.

À LIRE AUSSI Antoine Glaser : « La France n'a pas compris la mondialisation de l'Afrique »

Vos interlocuteurs pointent le rôle déterminant des opinions africaines sur place. Quelle est votre analyse ? Comment expliquez-vous le hiatus avec les diasporas africaines, qui sont à la fois diverses, souvent mobilisées et à l'avant-garde de nombreux mouvements sur le terrain, mais finalement encore perçues par les politiques que sur l'aspect symbolique…

Faute d'une compréhension suffisante de l'Afrique, et étant sous le feu des critiques des nouvelles générations, Emmanuel Macron s'est appuyé sur les diasporas, qui constituent un important chapitre de mon livre. Il utilise ce réseau dans sa dimension intellectuelle urbaine, voire parisienne – ce qui transparaît au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA) – comme d'une interface pour tenter de gommer une image foncièrement négative et paternaliste tout en bâtissant une sorte de pont entre ce que je nomme les « Afro-Français » et les Africains. Ce fut une erreur fondamentale d'appréciation. D'abord parce que lesdites diasporas ne transmettent absolument pas les préoccupations premières de l'Afrique. En connaissent-elles les réalités profondes ? J'en doute. Leurs représentants se cantonnent à des débats intellectuels, le mémoriel, le symbolique, la restitution d'œuvres d'art, etc. Changer des noms de rue ou retourner des œuvres sont des actions importantes, mais en aucun cas la priorité des Africains, qui veulent avant tout échapper à un quotidien rugueux. Ils souhaitent l'amélioration de leurs conditions et de leurs cadres de vie, des visas pour venir travailler en France et une attitude plus respectueuse de celle-ci.

Le hiatus dont vous parlez vient du fait que Paris, voulant s'adresser à l'Afrique par diasporas interposées, n'a pas su identifier les bons interlocuteurs. Le CPA, par exemple, dont personne ne sait très bien à quoi il officie, est constitué de membres cooptés. Leur nomination répond à une logique de réseaux. Que les deux présidents du CPA soient franco-béninois ne relève pas non plus du hasard. Do Rego a été proposé par son prédécesseur Aniambossou, un ami de promotion du président Macron. En revanche, que des diasporas économiques ou de travailleurs immigrés, pourvoyeuses de milliards d'euros chaque année vers le continent, ne soient pas représentées est une aberration. Pourquoi ne pas avoir placé au sein de ce conseil de vrais influenceurs africains, des acteurs de terrain influents, des leaders d'organisations de la société civile, des patrons d'ONG ayant pignon sur rue ? Sans doute pour ne pas trop arc-bouter les chefs d'État en place.

À LIRE AUSSI « Le piège africain de Macron va au-delà de cette actualité »

Sur le plan économique, vous avez présenté le cas de la vente des actifs maritimes et ferroviaires africains du groupe Bolloré comme une illustration de ce déclin franco-africain, mais n'est-ce pas un recul en trompe-l'œil ?

Le désengagement de Bolloré intervient à un moment où les positions françaises connaissent un grave repli. Pourquoi ce retrait ? Pour préparer son groupe à une gestion par ses fils Cyril et Yannick, qui sont peu en prise avec l'Afrique, mais aussi et surtout parce qu’il a essuyé de nombreux déboires judiciaires ces dernières années et que son projet de boucle ferroviaire ouest-africaine a échoué. Des présidents comme le Béninois Patrice Talon s’y sont même opposés. Alors que l’homme d’affaires a fait la pluie et le beau temps pendant des années dans la gestion portuaire et ferroviaire, notamment grâce à son relationnel avec les chefs d’État, il a progressivement vu le vent tourner. Ses méthodes sont largement critiquées et ses positions dominantes conspuées par ses concurrents comme sur le second terminal à conteneur du port d’Abidjan, un contrat qui lui a valu une plainte devant l’UEMOA pour abus de position dominante. L’aveu d’un recours à de la corruption pour l’obtention de la gestion des ports de Lomé et de Conakry a précipité son retrait. Il vient, au demeurant, souligner des pratiques dont les Africains ne veulent plus. Certes, Bolloré reste sur le continent via Vivendi, mais sa dimension économique n’aura plus rien de comparable. Bolloré Transport & Logistics, qui gère les ports et les concessions ferroviaires, emploie près de 30 000 personnes.

À LIRE AUSSI « VGE a poursuivi la diplomatie d'influence française en Afrique »

Vous évoquez également dans votre livre l'importance grandissante de l'Afrique anglophone dans la stratégie française, mais on a récemment vu, en Afrique du Sud notamment, des manifestations contre la politique française, comment l'analysez-vous ?

Pour contrebalancer sa perte d'influence dans les pays du champ, mais aussi ne plus se retrouver dans un face-à-face de plus en plus pesant avec ses ex-colonies, où se sont multipliées les crises (Mali, Côte d'Ivoire, Burkina…), Paris a toujours cherché à élargir son rayon d'action en Afrique non francophone, nonobstant des relations anciennes avec le Nigeria et l'Angola sous l'influence du groupe TotalEnergies. Cette ouverture s'est faite notamment à travers les sommets France-Afrique, qui ont accueilli de plus en plus de représentations lusophones et anglophones à partir de la présidence Giscard d'Estaing, mais aussi à travers la politique d'ouverture d'un ministre comme Jean-Pierre Cot, dont le premier voyage, en septembre 1981, a été consacré au Ghana. Jacques Chirac s'est ouvert politiquement au Nigeria. Il a été suivi par François Hollande. Emmanuel Macron a suivi cette voie principalement au Ghana ou en Éthiopie. Deviser avec l'Afrique non francophone est essentiel pour Paris. Cela ouvre sur de nouveaux débouchés économiques et des leviers diplomatiques non négligeables avec des puissances régionales pour le règlement de crises dans sa zone d'influence.

La France a beaucoup misé par exemple, et continue de le faire, sur la diplomatie angolaise pour régler des dossiers en RDC ou au Congo-Brazzaville. Toutefois, elle ne trouve pas dans ces pays la proximité, les réseaux et les canaux privilégiés auxquels elle est habituée. Ces pays ont souvent accédé à l'indépendance au prix d'une guerre sanglante. Ils sont extrêmement sourcilleux sur les questions d'indépendance, de souveraineté, de respect du protocole. Mais la France y conserve une image de puissance néocoloniale à travers le maintien de bases militaires prépositionnées ou du franc CFA. Certains positionnements par le passé ont également joué en sa défaveur. Le soutien à la sécession biafraise a brouillé les rapports avec le Nigeria. Le dossier de l'Angolagate avec Luanda. La France a également tardé à observer une politique antiapartheid rigoureuse pour mieux préserver la situation de ses groupes en Afrique du Sud. Tous ces facteurs mettent Paris en porte-à-faux à l'égard des opinions de ces pays. Surtout, la France n'y est pas attendue. Elle est un partenaire parmi des dizaines d'autres sur des marchés dominés par la Chine, où sévit une concurrence effrénée. Elle a d'autant moins d'avantage acquis qu'elle ne fait rien, du point de vue institutionnel et de son personnel détaché, pour renforcer sa présence.

À LIRE AUSSI Docu télé – France 5 : le jour où l'Afrique française devint la Françafrique

Dans plusieurs ex-colonies, les entreprises françaises se trouvent face à une rude concurrence, notamment chinoise, russe, turque, etc. Seraient-ce en fait ces pays qui imposeraient la rupture, en cherchant à sortir de leur relation exclusive avec la France ? Ou bien faut-il y déceler là aussi un élément de la survivance de la relation franco-africaine qui a toujours mis en scène l'argumentaire de la rivalité et de la concurrence étrangère pour mieux se reconstituer ?

Ces pays sont montés en puissance à partir de la fin de la guerre froide et l'ouverture d'un marché mondialisé précisément parce que la France ne répondait plus aux attentes et aux réalités des marchés africains. En outre, Paris s'est détourné de l'Afrique à cette période, préférant se concentrer sur la construction européenne. À la même période, des pays comme la Chine, l'Inde ou la Turquie se sont positionnés pour satisfaire leur croissance tout en répondant pleinement à la demande et aux besoins du continent. La France a commencé à être laminée et ne s'en est rendu compte que tardivement. Comme je l'écris dans mon livre, elle a perdu une décennie, de 1990 à 2000, en termes de positionnement stratégique. Ses parts de marché ont littéralement fondu pour s'établir en deçà des 5 %. Elle garde une visibilité en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais son volume d'échanges se stabilise autour d'un milliard d'euros. De grands groupes se sont retirés. CFAO a été vendue à Toyota. Des sociétés comme Dagris, fleuron du coton africain, ont été cédées. Des groupes comme Necotrans ont fait faillite. Les banques tricolores sont toutes parties à l'exception de la Société générale. Paris n'est plus compétitif et ne dispose pas d'un appareil institutionnel qui facilite l'emprise de ses entreprises, encore moins en ce qui concerne les PME-PMI. En 2018, l'Allemagne, qui a adopté une stratégie très efficace, est passée au rang de premier exportateur européen en Afrique.

À LIRE AUSSI « Nous devons être un peu plus à l'écoute des Africains »

À l'heure où le président Macron entame son deuxième mandat, quelles seraient les pistes de réflexion qui permettraient aux alternatives africaines sur tous les sujets militaires, économiques, sociétés civiles, d'enfin exister, pleinement ?

Elles se jouent tant au niveau de la sémantique que de la perception de l'Afrique. Il faut rompre avec une posture paternaliste tant dans les conduites que dans le message délivré. Les Africains n'en peuvent plus de l'arrogance française et de cette attitude donneuse de leçons. Pour ce livre, j'ai relu l'ensemble des discours des présidents français en terre africaine depuis de Gaulle. Leur similitude est stupéfiante. À tel point qu'ils semblent avoir été écrits par la même plume. Après les traditionnels remerciements pour l'accueil « à l'africaine », chaque président évoque ensuite « l'amitié séculaire » entre la France et l'Afrique. Une amitié qui permet, selon eux, « de tenir un langage de vérité ». À partir de là, les discours se mettent à dérouler une kyrielle de reproches et de récriminations allant de la nécessité d'aller vers la démocratie à la gestion populationnelle en passant par l'assainissement de l'environnement des affaires, etc. Le vrai sujet de réflexion et d'inclination est, selon moi, le regard que l'État français et les Français portent sur ce continent, mais aussi, de manière plus générale, sur l'homme noir, qui reste indissociable d'une sorte de relégation historique. Cela passe par un long travail de fond pour modifier les perceptions, et ce dès le plus jeune âge.

À LIRE AUSSI Afrique-France : « Reconnaître que notre histoire commune n'est pas terminée »

Et plus urgent, comment inverser la dégradation de l'image de la France en Afrique ?

Paris doit impérativement retirer les facteurs qui contribuent à créer du ressentiment : son militarisme, la morgue de ses discours, la condescendance, le sentiment diffus de continuer à vouloir modeler les Africains à son image en leur disant comment ils doivent agir ou interagir ; combien d'enfants ils doivent faire ; vers quel système politique ils doivent tendre, etc. La France doit se mettre en retrait et adopter une posture de soft-power plus discret, plus policé et tourné vers la relation économique. Elle doit admettre ce que les Africains sont et non ce qu'elle voudrait qu'ils soient. Elle doit impérativement assainir ses positionnements politiques et ses soutiens à des alliés en tous points critiquables en prenant exemple sur les pays scandinaves ou le Royaume-Uni, qui déterminent une liste limitée de pays avec lesquels entretenir une coopération sur la base de critères stricts de bonne gouvernance. Elle doit également orienter sa politique à travers une approche plus multilatérale et européenne.

Frédéric Lejeal est diplômé d'Etudes africaines, spécialiste de ce continent, il a dirigé la Lettre du Continent pendant une dizaine d'année. Auteur d'un essai remarqué sur le Burkina faso, il revient dans son dernier ouvrage sur près de trente ans de la politique africaine de la France.

© DR

* Ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent.

** « Le Déclin franco-africain, l'impossible rupture avec le pacte colonial » a été publié aux éditions L'Harmattan le 25 mars dernier.

Edité le 26-06-2022 à 17:45:43 par Xuan

|

| |  Posté le 26-06-2022 à 17:54:41 Posté le 26-06-2022 à 17:54:41

| | La Chine et d’autres pays exhortent à l’élimination des héritages du colonialisme

Par Global Times

Publié: Jun 22, 2022 12:17 PM

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268738.shtml?fbclid=IwAR3GlFkCifb8LfFTAxqtFhcVNrFZadDihNyYn8e8hq7Rob0yb_fNeu6yZkI

Photo d’archive de Chen Xu

Un haut diplomate chinois a appelé mardi toutes les parties à travailler ensemble pour éliminer l’impact négatif des héritages du colonialisme sur la jouissance des droits de l’homme et sauvegarder l’égalité et la justice internationales afin de faire progresser la gouvernance mondiale des droits de l’homme afin qu’elle soit plus raisonnable et inclusive.

Le représentant permanent de la Chine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Chen Xu, a fait ces remarques lors d’une vidéoconférence sur l’impact négatif de l’héritage du colonialisme sur la jouissance des droits de l’homme tenue par la Mission permanente de la Chine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève lors de la 50e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies mardi.

Chen a déclaré que le colonialisme apportait autrefois de profondes souffrances au monde et que les problèmes de l’héritage du colonialisme existent encore largement et ont un impact sérieux sur le développement des droits de l’homme dans tous les pays.

Keisha McGuire, représentante permanente de la Grenade auprès de l’ONU et présidente du Comité spécial sur la décolonisation, a déclaré qu’il y avait encore 1,6 million de personnes vivant dans l’ombre du colonialisme et que la communauté internationale devrait respecter les peuples des territoires non autonomes pour choisir leur propre développement politique, économique, social et culturel.

Des chercheurs de Chine et d’autres pays et régions, dont l’Afrique du Sud et l’Inde, ont souligné que les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays européens ont perpétré un génocide brutal pendant la période coloniale, qui a causé de profondes souffrances à la population.

Cependant, ces pays n’ont pas d’auto-réflexion sur leur histoire coloniale, mais prétendent être des « leaders des droits de l’homme », s’engagent dans une « prédication des droits de l’homme » et s’ingèrent dans les affaires intérieures des autres, ont déclaré les chercheurs.

Ces pays occidentaux utilisent leur voix et leur pouvoir dans le système économique mondial pour exclure les pays en développement de l’ordre économique international sous prétexte de « droits de l’homme, normes du travail et de l’environnement », pour piller leurs ressources naturelles et exploiter leur main-d’œuvre.

Ces pays devraient faire face à leur histoire coloniale et y réfléchir, cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures des autres et aider les pays en développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine à parvenir à un développement durable. Ces chercheurs ont appelé les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU à accorder plus d’attention à l’impact négatif des héritages du colonialisme. |

| |  Posté le 26-06-2022 à 18:11:43 Posté le 26-06-2022 à 18:11:43

| Le Gabon et le Togo, pays francophones sous la coupe de Bolloré and Co, viennent d'adhérer au Commonwealth, une autre preuve des succès de la politique africaine de Macron et Le Drian. Pas sûr qu'ils soient gagnants avec l'impérialisme anglais, ils se seront débarrassés des français donneurs de leçon.

Pour une fois, les diplomates chinois peuvent apprécier le silence de la diplomatie française.

Edité le 26-06-2022 à 18:12:07 par pzorba75

|

| |  Posté le 06-05-2023 à 19:47:15 Posté le 06-05-2023 à 19:47:15

| La situation au Soudan preoccupe les tenants du neocolonialisme français au Tchad, la France craind une offensive "rebelle" liée aux Fsr depuis le Darfour contre N'jamena. Et c est tant mieux !

Edité le 07-05-2023 à 04:44:35 par marquetalia

|

| |  Posté le 08-05-2023 à 22:40:55 Posté le 08-05-2023 à 22:40:55

| Il, faut se méfier, parce que, même affaibli, l impérialisme français peut etre dangereux.. Il va y avoir des frappes aériennes françaises contre les insurgés tchadiens qui sont, je le rappelle, laïques-du moins, les Fact, dont la plupart des combattants ont été libéré il y a un peu plus d'un mois par les autorités fantoches de N'jamena.

Edité le 09-05-2023 à 07:38:32 par marquetalia

|

| |  Posté le 11-05-2023 à 15:53:10 Posté le 11-05-2023 à 15:53:10

| | J ai lu que les tensions sociales s exacerbent au sud du Tchad. Il s agit d une opportunité pour renverser le régime fantoche tchadien. |

| |  Posté le 11-05-2023 à 18:38:55 Posté le 11-05-2023 à 18:38:55

| | https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230502-tchad-deux-groupes-rebelles-tchadiens-signal%C3%A9s-dans-l-extr%C3%AAme-nord-de-la-centrafrique |

| |  Posté le 15-05-2023 à 12:33:20 Posté le 15-05-2023 à 12:33:20

| Vu les atrocités et les crimes contre l humanité qui ont ete perpétrés au Sud du Soudan, je préfère retirer le lien sur "les contestations sociales au Soudan" pas la moindre caution à des actes de barbarie !

Edité le 15-05-2023 à 12:37:03 par marquetalia

|

| |  Posté le 14-08-2023 à 12:43:31 Posté le 14-08-2023 à 12:43:31

| Je confirme, interview d'Hacène Kasssimi à Alger : https://t.me/ErwanKastel/9931

Edité le 14-08-2023 à 12:44:53 par Xuan

|

| |  Posté le 14-08-2023 à 12:58:07 Posté le 14-08-2023 à 12:58:07

| | Macron va en guerre en Niger

13 AOÛT 2023

https://histoireetsociete.com/2023/08/13/macron-va-en-guerre-en-niger/#comment-10598

C’est peu dire que de parler d’impopularité de Macron sur toute la planète et en particulier en Afrique. Il faut malheureusement voir qu’en dehors du personnage, qui est caricatural de l’arrogance française et de son nombrilisme, et pire encore digne pour la France des heures les plus sombres de son histoire, c’est notre pays lui-même qui se retrouve au ban des peuples, tant il est désormais dépourvu de la moindre référence progressiste puisque tous les partis y compris ceux de gauche se sont alignés sur la position gouvernementale en condamnant le “coup d’Etat” et en n’émettant pas la moindre critique sur l’ordre constitutionnel existant. A ma connaissance il n’existe pas un seul parti communiste au plan international qui ait adopté une telle vision néocolonialiste. Cette faute et le soutien sans faille au régime de Zelensky, deviennent un véritable problème dans un monde qui au-delà des guerres et de la terrible pression que l’hégémonie occidentale exerce sur les peuples et sur l’environnement, est en train fort heureusement de basculer vers une autre ère historique. La rupture de la France avec cette perspective, la censure totale que subit son peuple, est la voie du déclin et de la fascisation. (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)

12/08/2023

Des amis africains envoient le message suivant qu’ils demandent de reproduire…

Malgré la réticence des Pays de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à intervenir au Niger, le Président français n’a pas encore digéré la décision du CNSP qui A DÉNONCÉ TOUS LES ACCORDS DE DÉFENSE MILITAIRES AVEC LA FRANCE qui compte poursuivre le pillage des RESSOURCES MINIÈRES DU SOUS-SOL en réinstallant le régime corrompu et extraverti du PNDS qui a vassalisé le Niger depuis une décennie !

La colère de Emmanuel Macron est telle qu’il est prêt à passer outre un mandat des NATIONS UNIES ou la VOLONTÉ DES PAYS DE LA CEDEAO DE PRIVILÉGIER LA MÉDIATION.

Il veut agir quel qu’en soit le prix, même si Bazoum Mohamed, ISSOUFOU MAHAMADOU et tous les dirigeants du Pnds devraient y passer, et sacrifiés sur l’autel des INTÉRÊTS STRATÉGIQUES FRANÇAIS dont le Niger est le symbole.

*Plusieurs axes sont étudiés notamment* :

1) impliquer certains GROUPES DJIHÂDISTES actifs au Sahel dont on se demandait qui les armait !

2) associer des soldats français «noirs» de l’armée et de LA LÉGION FRANÇAISE pour agir au sein et au nom d’une armée de la CEDEAO telle que la Côte d’Ivoire, membre esseulé de la Communauté CEDEAO

3) forcer le Tchad et le Gabon à héberger les unités Commandos et à appuyer cette opération dont le NOM DE CODE aurait pu être «Tempête bleue».

Le but de l’opération n’est plus de LIBÉRER Bazoum car ils savent qu’il n’est plus légitime auprès du Peuple, MAIS DE DÉTRUIRE ET ÉLIMINER LES UNITÉS DE L’ARMÉE NIGÉRIENNE pour restaurer l’ancien régime qui a sciemment installé les Bases militaires étrangères notamment Française sans l’aval du Parlement.

Emmanuel Macron a choisi la VOIE DE LA FORCE FACE AUX PEUPLES AFRICAINS malgré le refus de plusieurs de ses Conseillers, et risque d’embrasser le Sahel où les Populations vont accentuer les manifestations anti-Françaises si jamais la France faisait cette Erreur fatale !

DONC AFRICAINS L’HEURE EST GRAVE, Emmanuel Macron IGNORE TOUS LES APPELS AU CALME ET À LA NÉGOCIATION DE LA RUSSIE, L’ALGÉRIE…… préférant passer par la force pour SAUVEGARDER SES INTÉRÊTS STRATÉGIQUES au Niger et après LA FRANCE SERA SURPRISE QUE LES PEUPLES AFRICAINS FASSENT APPEL À LA RUSSIE.

NON À L’INGÉRENCE DE LA FRANCE qui manipule certains sous fifres français tels Macky Salla, Ouattara et le Pdt Bola Tinubu.

La France risque de FAIRE SA DERNIÈRE GRANDE ERREUR en intervenant militairement sans aucun mandat juste pour SES PRÉTENDUS INTÉRÊTS au moment où ils arment l’Ukraine contre la Russie qu’ils accusent d’avoir attaqué un PAYS SOUVERAIN !!!

Maintenant que vous savez faites circuler ce msg pour déjouer son plan.

Ne vous arrêtez pas a votre réseau demander de relayer ; hors frontières également.

Merci pour le Niger.

Edité le 14-08-2023 à 13:31:54 par Xuan

|

| |  Posté le 14-08-2023 à 13:14:28 Posté le 14-08-2023 à 13:14:28

| Il est certain que l'impérialisme français doit agir très vite :

> d'une part la CDAO complètement divisée entre les larbins de Paris,les opposants et les modérés, s'est réunie déjà deux fois sans résultats

> d'autre part Bazoum a reçu la visite d'un émissaire e td'un médecin. Craignant pour sa personne en cas d'agression, Bazoum renonce à son maintien. Annonce de l'AFP hier : « L’intervention va être risquée, il en est conscient, il considère qu’il faut un retour à l’ordre constitutionnel, avec ou sans lui » , car « l’État de droit est plus important que sa personne » , a assuré à l’AFP un de ses conseillers.

A partir de là, la junte peut officialiser son gouvernement et la voie diplomatique est ouverte, c'est-à-dire que la présence militaire française au Niger devra légitimement disparaître.

> enfin deux groupes islamistes principaux jouent leur partition dans la région : le Gsim (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), la branche d’Al-Qaida au Mali, et l’EIGS ou l’Etat islamique au grand Sahara.

Des "désordres" pourraient servir de prétexte à une intervention en bonne et due règle.

Edité le 14-08-2023 à 13:30:59 par Xuan

|

| |  Posté le 15-08-2023 à 07:03:22 Posté le 15-08-2023 à 07:03:22

| | Le prolétariat de l Hexagone ne pourra pas renverser sa domination par la bourgeoisie tant que se perpetue le néo colonialisme français sur les peuples de la Francafrique. |

| |  Posté le 16-08-2023 à 20:53:34 Posté le 16-08-2023 à 20:53:34

| Une intéressante analyse des pays africains : https://www.facebook.com/FranklinNyamsi/videos/132231509938935

Nouvel échec pour l'impérialisme français, après les tergiversations de la CEDEAO dues à se divisions internes : l’Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la Cedeao

Le Monde écrit :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/16/l-union-africaine-rejette-une-intervention-militaire-au-niger_6185522_3212.html

Plus les jours passent, plus l’état de fait qui prévaut à Niamey, depuis la prise du pouvoir par les militaires, le 26 juillet, semble s’imposer et plus le doute s’immisce dans l’esprit de leurs adversaires. Alors que la junte menée par le général Tiani ne fléchit ni devant les sanctions économiques et financières imposées par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ni devant les menaces d’un recours à la force agitées par les pays de la région, les divisions se creusent entre les pays africains sur l’attitude à adopter. Une réunion « tendue », « interminable », « de plus de dix heures », selon plusieurs diplomates présents, du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), l’organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits, en a été le révélateur.

D’après plusieurs sources, lors de cette rencontre, qui s’est tenue lundi 14 août, le CPS a décidé de rejeter l’usage de la force face à la junte nigérienne. Cette position devait être officialisée par un communiqué officiel mercredi. Dans le même temps, le CPS a choisi de suspendre temporairement le Niger de toutes les activités de l’UA".

Edité le 16-08-2023 à 20:56:33 par Xuan

|

| |  Posté le 20-08-2023 à 12:17:46 Posté le 20-08-2023 à 12:17:46

| | L'OTAN DE L'AFRIQUE ? COMMENT LA CEDEAO EST DEVENUE UN OUTIL POUR L'IMPÉRIALISME OCCIDENTAL

https://www.mintpressnews.com/beyond-niger-how-ecowas-became-tool-western-imperialism-africa/285495/?fbclid=IwAR2ENzFi68toTFdg_F_9Q8RDVS7vOxj5f7MD6sbmRuxaFPtjJaHIQ4s1-Hk

front de la nouvelle guerre froide. Hier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), composée de 15 membres, a ordonné «l'activation» et le «déploiement» de forces militaires «en attente» dans le pays, une action qui menace de déclencher une guerre internationale majeure qui pourrait faire passer la Syrie pour mineure. par comparaison.

Dans cette entreprise, la CEDEAO a été entièrement soutenue par les États-Unis et l'Europe, ce qui conduit beaucoup à soupçonner qu'elle est utilisée comme un véhicule impérial pour éradiquer les projets anticoloniaux en Afrique de l'Ouest.

Le 26 juillet, un groupe d'officiers nigériens a renversé le gouvernement corrompu de Mohamed Bazoum. Cette décision, que la junte présente comme un soulèvement patriotique contre une marionnette occidentale, est très populaire dans le pays, et de nombreux voisins du Niger ont déclaré que toute attaque contre elle serait considérée comme une atteinte à toute leur souveraineté. Les États-Unis et la France envisagent également une action militaire, tandis que de nombreux Nigériens appellent à l'aide russe.

Par conséquent, le monde attend de voir si la région sera engloutie dans une guerre qui promet d'attirer de nombreuses grandes puissances mondiales.

Mais qu'est-ce que la CEDEAO ? Et pourquoi tant de personnes en Afrique considèrent-elles l'organisation comme un outil du néocolonialisme occidental ?

"FAIT PARTIE D'UNE CABALE CORROMPUE"

Avant même que la poussière ne retombe au Niger, la CEDEAO est entrée en action, imposant une zone d'exclusion aérienne et des sanctions économiques sévères, notamment le gel des avoirs nationaux nigériens et l'arrêt de toutes les sanctions financières. Le Nigeria a suspendu l'électricité de son voisin du nord. Le bloc régional a également immédiatement pris la défense de Bazoum, publiant une déclaration inquiétante déclarant qu'il « prendrait toutes les mesures nécessaires », y compris « l'usage de la force », pour rétablir l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a également donné au nouveau gouvernement militaire un délai pour se retirer ou faire face aux conséquences. Ce délai est déjà passé et les troupes de la CEDEAO se préparent à l'action.

Les États membres de la CEDEAO pourraient donc être contraints d'envoyer leurs troupes au Niger. Pourtant, de nombreux pays rechignent à cette perspective. Néanmoins, le bloc semble toujours catégorique sur le fait qu'une action militaire pourrait intervenir à tout moment. « Nous sommes déterminés à l'arrêter, mais la CEDEAO ne dira pas aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'Etat », a expliqué Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité du groupe.

Bien qu'elle n'agisse pas encore, la menace d'une invasion est loin d'être vaine. Depuis 1990, la CEDEAO a lancé des interventions militaires dans sept pays d'Afrique de l'Ouest, la plus récente étant en Gambie en 2017.

Cette réponse a déçu de nombreux spectateurs. Le journaliste Eugene Puryear, par exemple, a décrit le bloc comme « faisant partie d'une cabale corrompue directement liée aux puissances impériales occidentales pour maintenir les Africains dans la pauvreté ».

Ces puissances occidentales se sont immédiatement alignées derrière la position de la CEDEAO. "Les États-Unis saluent et saluent le leadership fort des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour défendre l'ordre constitutionnel au Niger, des actions qui respectent la volonté du peuple nigérien et s'alignent sur les principes consacrés par la CEDEAO et l'Union africaine de "tolérance zéro pour un changement anticonstitutionnel", '", a lu un communiqué de presse du département d'État .

Jugeant le coup d'État "totalement illégitime", le gouvernement français a également déclaré qu'il "soutient avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer cette tentative de putsch". "L'UE s'est également associée à la première réponse de la CEDEAO à la question", a déclaré Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, donnant ainsi le feu vert à une intervention.

La secrétaire adjointe par intérim des États-Unis, Victoria Nuland, a également fortement laissé entendre que les États-Unis envisageaient d'envahir le Niger lui-même. "Ce n'est pas notre désir d'aller là-bas, mais ils [la nouvelle junte militaire] peuvent nous pousser jusque-là", a déclaré Nuland à propos de son récent voyage au Niger, où, a-t-elle dit, elle a eu un discours "extrêmement franc et parfois assez difficile » rencontre avec la nouvelle direction.

Une mesure de la proximité de la CEDEAO avec les États-Unis est le soutien constant que Washington apporte à l'organisation. Tout au long de 2022, le Département d'État a publié des déclarations soutenant la position de la CEDEAO sur le Mali (un autre pays où l'armée a déposé un gouvernement impopulaire soutenu par l'Occident). "Les États-Unis saluent les actions énergiques prises par la CEDEAO pour défendre la démocratie et la stabilité au Mali", a écrit le département d'État . Il a également publié des notes similaires réaffirmant son soutien indéfectible aux actions de la CEDEAO contre les coups d'État militaires en Guinée et au Burkina Faso . Cela a conduit de nombreux critiques à considérer la CEDEAO comme un peu plus qu'un pion des États-Unis.

Alors que Washington a présenté la situation comme la CEDEAO défendant la démocratie contre l'autoritarisme, la réalité est plus complexe. Premièrement, bon nombre des gouvernements de ses États membres ont des références démocratiques décidément fragiles. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, par exemple, a violé la loi sur la limitation des mandats du pays et a prêté serment pour un troisième mandat de manière controversée l'année dernière. Les protestations contre sa prise de pouvoir ont été réprimées, faisant des dizaines de morts. Pendant ce temps, le gouvernement du président sénégalais Macky Sall a interdit le principal parti d'opposition et emprisonné son chef.

En outre, la réponse de la CEDEAO aux coups d'État est loin d'être uniforme. Après que Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir au Burkina Faso en 2022, la CEDEAO a même refusé d'imposer des sanctions, et encore moins d'envisager une invasion. Au lieu de cela, ils ont simplement demandé à Damiba de présenter un calendrier pour le "retour raisonnable à l'ordre constitutionnel". Leur indifférence aux événements était peut-être due à sa vision résolument pro-occidentale et au fait qu'il avait été formé par l'armée américaine et le Département d'État.

La haute direction de la CEDEAO est également profondément liée à la puissance américaine. Comme l' ont noté les journalistes Alex Rubinstein et Kit Klarenberg , le président du bloc, Bola Tinbu, "a passé des années à blanchir des millions pour les trafiquants d'héroïne à Chicago" et est devenu plus tard une source clé du Département d'État pour analyser l'Afrique de l'Ouest. L'ancien président de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, était également un "allié fidèle de l'Occident", selon les termes du magazine The Economist, bien que beaucoup en Afrique puissent utiliser un langage moins neutre pour le décrire.

En ce sens, il pourrait être pertinent de comparer la CEDEAO à d'autres organismes régionaux dominés par les États-Unis, tels que l'Organisation des États américains (OEA). Alors que l'OEA est formellement indépendante, elle s'est constamment alignée sur Washington et a attaqué des pays ennemis comme le Venezuela et Cuba. Un document de l'USAID (une organisation gouvernementale américaine) a noté que l'OEA était un outil crucial pour « promouvoir les intérêts américains dans l'hémisphère occidental en contrant l'influence des pays anti-américains » comme Cuba et le Venezuela.

Un carabinier de l'armée américaine assure la sécurité avec un soldat ghanéen lors d'un exercice d'entraînement près du camp de Thiès, au Sénégal, en 2014. Photo | L'armée américaine

DOMINATION ÉCONOMIQUE

La CEDEAO fait remonter son propre projet d'intégration africaine à 1945 et à la création du franc CFA, une décision qui a amené les colonies africaines de la France dans une union monétaire unique. La monnaie, encore utilisée par 14 pays africains aujourd'hui, était artificiellement rattachée au franc français et plus tard à l'euro, ce qui signifie que l'importation et l'exportation vers la France (et plus tard la zone euro) étaient très bon marché, mais l'importation et l'exportation vers le reste du monde était d'un coût prohibitif.

Par conséquent, même après l'indépendance formelle, le franc CFA a piégé les pays africains dans une soumission économique à Paris. En conséquence, de nombreux gouvernements africains sont toujours impuissants à adopter des changements politiques et économiques sérieux, car ils manquent de contrôle sur leur propre politique monétaire.

Cela a été une aubaine massive pour la France, sur le plan économique, qui bénéficie d'une énorme base de ressources à partir de laquelle extraire des matières premières à des prix artificiellement bon marché, ainsi que d'un marché d'exportation captif. Cela signifie également que la France a maintenu un bon degré de contrôle sur ses anciennes colonies. "Sans l'Afrique", a déclaré l'ancien président français François Mitterrand , "la France n'aura pas d'histoire au 21e siècle".

Mais ce système économique injuste a également profité aux élites africaines, qui peuvent importer des luxes français et européens au taux de change anormal. Et cela leur a également permis de siphonner l'argent africain vers les banques européennes, les autorités françaises étant heureuses de fermer les yeux sur cette pratique. La France détient toujours la moitié des réserves d'or des pays du franc CFA.

Le résultat a été la stagnation et le sous-développement à travers l'Afrique francophone. Le PIB réel par habitant du Niger est aujourd'hui nettement inférieur à ce qu'il était au moment de son indépendance officielle de la France en 1960. La France continue d'être de loin son plus grand partenaire commercial, l'économie nigérienne tournant autour de l'exportation d'uranium vers Paris. , où il est utilisé pour approvisionner le pays en énergie nucléaire bon marché. Pourtant, les Nigériens ordinaires ne voient que peu ou pas d'avantages dans cet arrangement. Comme le déclarait Oxfam en 2013 : « En France, une ampoule sur trois est allumée grâce à l'uranium nigérien. Au Niger, près de 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Cette situation ne peut pas durer. Ainsi, dans une large mesure, la prospérité de la France se construit sur la souffrance africaine, et vice versa.

Cela explique le sentiment anti-colonial répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le coup d'État militaire de juillet a été déclenché par des manifestations publiques contre la décision du gouvernement Bazoum d'accueillir les troupes françaises dans le pays – même après que leur présence au Mali ait précipité un coup d'État l'année dernière. La nouvelle junte nigérienne a suspendu les exportations d'or et d'uranium vers la France. « A bas la France, les bases étrangères dehors » était le cri de ralliement des manifestants qui sont descendus dans les rues de la capitale, Niamey, et d'autres villes du pays.

Bazoum, cependant, est resté fidèle à la France. Dans une interview accordée au "Financial Times" en mai, il a pris la défense de Paris, affirmant que "la France est une cible facile pour le discours populiste de certaines opinions, notamment sur les réseaux sociaux auprès de la jeunesse africaine". Ainsi, avec la disparition de Bazoum, le Niger pourrait passer du statut d'allié numéro un de l'Occident dans la région à celui d'adversaire.

INTÉGRATION RÉGIONALE, GUERRE RÉGIONALE ?

La CEDEAO impose des mesures économiques strictes et approuvées par l'Occident à ses États membres, les forçant à obéir aux lois économiques néolibérales qui rendent plus difficile la sortie du cercle de la dette et du sous-développement et ont contribué à rendre plus difficile un changement pacifique et démocratique et, ironiquement, ont stimulé une rafale de militaires insurrections dans toute la région.

Le coup d'État au Niger fait suite à des actions similaires au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso (deux en 2022) et en Guinée (2021). Tous se sont positionnés comme des soulèvements progressistes, patriotiques et anti-impérialistes contre un ordre économique créé par l'Occident. Les quatre nations sont actuellement suspendues de la CEDEAO.